採用プロセスとは?一般的なステップと改善方法、よくある課題

採用プロセスが正しく設計されていないと、応募が集まらない、歩留まりが低い、辞退が多いなど、あらゆる局面で問題が発生します。多くの企業では、ターゲットの不明確さ、チャネル選定の誤り、面接基準のばらつき、内定後フォロー不足などがボトルネックです。

本記事では、採用管理システム「RPM」を提供する株式会社ゼクウが、採用プロセスの基本構造と一般的な6ステップ、よくある課題と改善策を体系的に整理。新卒・中途それぞれに応じた進め方も解説し、属人化せず再現性のある採用体制を作るための実務知識をまとめました。

目次[非表示]

- 1.採用プロセスとは?

- 2.採用プロセスの一般的な6ステップ【テンプレート】

- 2.1.(1)採用計画の策定(採用要件・採用人数・スケジュール・予算)

- 2.2.(2)母集団形成と集客(チャネル設計・求人募集)

- 2.3.(3)企業説明会・カジュアル面談の実施(候補者との相互理解・動機形成)

- 2.4.(4)選考実施(書類・面接・適性検査・評価基準の明確化)

- 2.5.(5)内定通知と内定者フォロー(辞退を防ぐコミュニケーション)

- 2.6.(6)入社とオンボーディング(入社後フォロー・早期定着)

- 3.採用プロセスにおけるよくある課題5つと対策

- 3.1.課題1.募集〜選考への導線が機能していない(応募が集まりにくい)

- 3.2.課題2.選考・面接辞退が多い

- 3.3.課題3.内定辞退が多い

- 3.4.課題4.採用ミスマッチで早期離職が発生する

- 3.5.課題5.人事担当者の業務負担が大きく、プロセスが属人化する

- 4.採用プロセスを改善するポイント

- 4.1.採用ターゲットを明確にする

- 4.2.ステークホルダー(関係者)を整理する

- 4.3.現状のボトルネックを特定する

- 4.4.採用プロセスを社内全体に周知する

- 5.採用管理システム導入による採用プロセスの改善事例

- 5.1.応募者への連絡スピード向上で、接触率約10%、登録率約8%向上

- 5.2.応募時や面接前日の自動メール配信で、当日辞退が約2割減少

- 5.3.月100時間の工数を削減し、スピーディーな候補者対応を実現

- 6.採用プロセスに関するよくある質問

- 7.まとめ

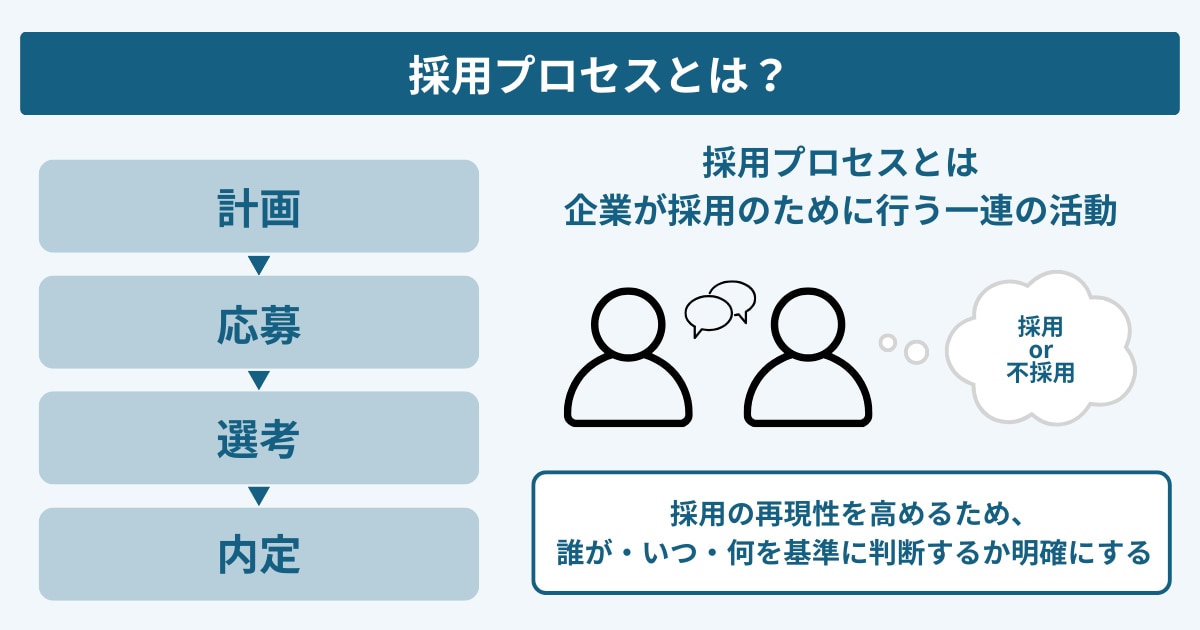

採用プロセスとは?

採用プロセスとは、企業が人材を採用するために行う一連の活動を指します。採用計画の策定から応募者の募集、選考、内定、入社後のフォローまでを含みます。誰が、いつ、何を基準に判断するのかを明確にし、候補者対応のスピードや判断のばらつきを防ぐ役割があります。

プロセスが整うことで、採用の属人化が解消され、ミスマッチや辞退を防ぎながら、優秀な人材を安定して獲得できる体制を構築できます。

採用プロセスを設計する目的とメリット

採用プロセスを設計する最大の目的は、「誰が、いつ、何を基準に判断するのか」を明確にし、採用の再現性を高めることです。プロセスが曖昧なままでは、候補者対応の遅延や現場との認識ズレ、面接基準のブレが起き、優秀な人材ほど競合に流れます。

プロセスを整理すると選考がスムーズに進み、辞退率やミスマッチ率が大きく改善されます。採用業務が属人化せず、誰が担当しても同じ品質で回る再現性のある採用を実現できるのが最も大きなメリットです。

新卒採用と中途採用での採用プロセスの違い

新卒は「情報提供と動機形成」、中途は「スピードと精度」がプロセス設計の軸となります。

項目 | 新卒採用 | 中途採用 |

|---|---|---|

採用目的 | 将来の戦力育成・ポテンシャル採用 | 即戦力の補充・緊急度が高い採用 |

開始時期 | 年間固定 | 通年 |

募集期間 | 長期 | 短期 |

フローの特徴 | 説明会 → 書類 → 面接複数 → 合同選考 → 内定 | カジュアル面談 → 書類 → 面接2〜3回 → 条件提示 |

新卒採用は、説明会・エントリー・複数面接・グループ選考など「母集団を大きく集め、段階的に絞り込んでいく構造」が中心です。企業理解の促進や動機形成、フォローが不可欠で、採用期間も1年スパンになります。また、大学3年生の3月1日から広報活動が、大学4年生の6月1日から採用活動が解禁といったスケジュールが政府によって定められている(※)ことも、中途採用との大きな違いです。

一方、中途採用は「即戦力を短期間で見極めるプロセス」が求められ、選考スピードが最重要。面接回数は2〜3回が標準で、連絡遅延や判断のブレは即辞退につながります。

※出典:厚生労働省「大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について」

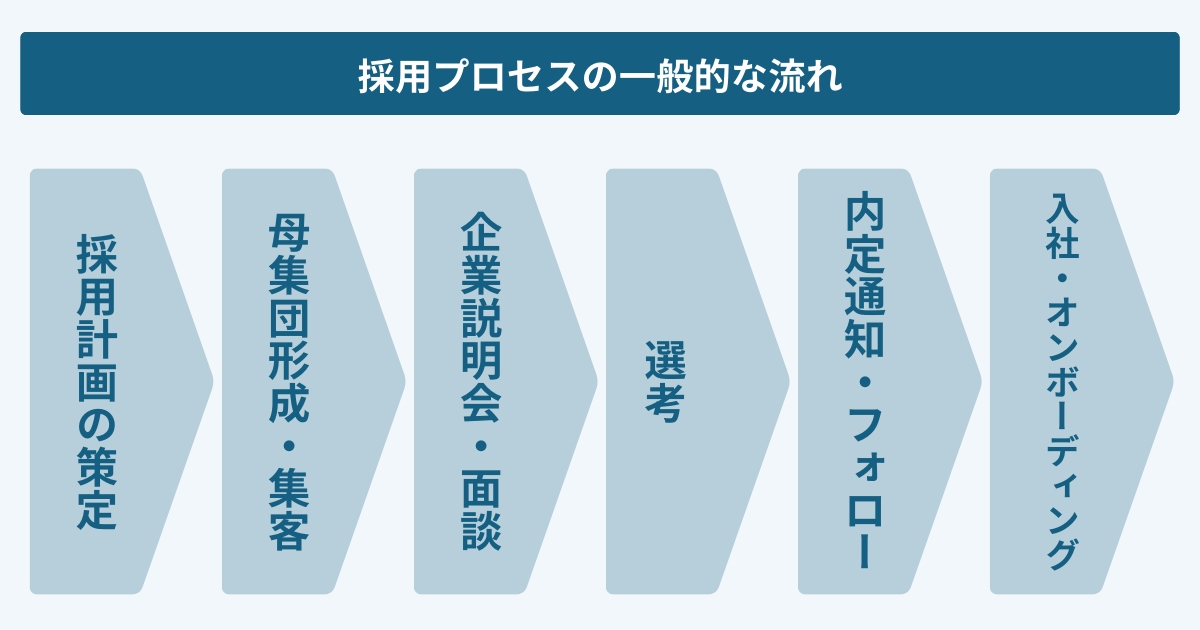

採用プロセスの一般的な6ステップ【テンプレート】

採用プロセスは下記の6ステップで進めることが一般的です。

- (1)採用計画の策定(採用要件・採用人数・スケジュール・予算)

- (2)母集団形成と集客(求人募集・求人広告・採用チャネル設計)

- (3)企業説明会・面談の実施(候補者との相互理解・動機形成)

- (4)選考実施(書類選考・面接・適性検査・評価基準の明確化)

- (5)内定通知と内定者フォロー(辞退を防ぐコミュニケーション)

- (6)入社手続きとオンボーディング(入社後フォロー・早期定着)

そのまま取り入れられるような具体施策も記載しているので、採用プロセスの改善を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

(1)採用計画の策定(採用要件・採用人数・スケジュール・予算)

採用計画の策定は、採用プロセス全体の土台になる工程です。ここで決めた前提があいまいだと、母集団設計や選考フロー、内定フォローまで全部がぶれます。まず「なぜ採用するのか(欠員補充か増員か/事業目標との関係)」を整理し、そのうえで下記を関係者と合意しておきましょう。

- 採用要件:中途なら「即戦力としてどんな経験・スキルが必須か」、新卒なら「将来活躍する素質・人物像」をMUST/WANTで分解

- 採用人数:いつまでに何名必要か、代替案はあるか

- スケジュール:募集開始~内定~入社までの大まかなタイムライン

- 予算:媒体費・紹介費・工数を含めた上限

ここまで決まっていると、次のステップで使うチャネルや打ち手も選びやすくなり、以降のプロセス全体でブレない判断がしやすくなります。

(2)母集団形成と集客(チャネル設計・求人募集)

母集団形成では、(1)で定義した採用要件・人数・時期を前提に、「どのチャネルから、どの層を、どれくらい獲得するか」 を設計します。単に媒体に掲載するのではなく、ターゲットの行動特性に合わせて手法を選び、求人募集を開始しましょう。

- 未経験〜若手(新卒・第二新卒):ナビサイト/説明会/SNSが有効

- 中堅〜即戦力:スカウト/人材紹介が有効

- 専門職:スカウト/専門媒体が有効

- カルチャーフィットが必要:SNS/採用広報/リファラルが有効

たとえば中途採用では、経験者を求める場合は求人媒体だけでは応募が集まりにくく、スカウト(ダイレクトリクルーティング)や人材紹介との併用が必須になります。専門職や即戦力層は受動的に応募しないため、能動的なアプローチが効果的です。一方、新卒採用ではナビサイトや学校連携が母集団の中心となり、説明会動員を高める採用広報も欠かせません。

さらに、SNSや社員紹介(リファラル)など新しいチャネルも拡大しており、候補者理解やブランド発信の有効な手段になります。

重要なのは、チャネルごとに「どんな候補者が集まるか」「どの段階で効くか」 を整理し、複数手法を組み合わせて抜け漏れなく母集団を確保することです。

(3)企業説明会・カジュアル面談の実施(候補者との相互理解・動機形成)

企業説明会やカジュアル面談は、候補者に企業理解を深めてもらい、ミスマッチを防ぎながら志望度を高めるステップです。候補者に対して企業側が一方的に説明する場ではなく、双方が「合うかどうか」を確認する相互理解の場として設計することが重要です。

- 中途採用:カジュアル面談や職種説明会の実施

- 新卒採用:企業説明会やOB訪問の実施

中途採用では、カジュアル面談や部署・職種の説明会を開催することで、選考前の不安解消に役立ちます。職務内容、期待役割、働き方を正確に伝えることで、入社後ギャップを減らし、辞退や早期離職を防ぎます。

新卒採用では企業理解の浅い学生が多いため、理念・事業・働く環境を丁寧に伝えましょう。説明会の満足度がその後のエントリー率・志望度に直結します。オンライン説明会や社員紹介動画、OB訪問など、複数の導線を用意すると効果的です。

(4)選考実施(書類・面接・適性検査・評価基準の明確化)

選考実施のステップでは、応募者の経験や能力、価値観を多面的に評価し、自社で活躍できるかを見極めるプロセスを標準化することが重要です。

- 中途採用の選考フロー:書類→一次面接(現場)→最終面接(役員)→条件面談のシンプルな構成

- 新卒採用の選考フロー:集団面接・グループワーク・複数回面接でポテンシャルを見極める

中途採用では短期間で即戦力性を見抜く必要があるため、シンプルな構成が適しています。評価は「再現性」「成果への貢献度」「スタンス」を中心に、現場とのギャップが出ないよう面接官トレーニングが有効です。

新卒採用ではポテンシャルや価値観を見極めるため、方式を変えた複数回の選考が適しています。評価軸は「思考力」「コミュニケーション」「人柄」「成長意欲」などの基準が中心となります。適性検査を加えることで、企業風土との相性を補完的に判断できるでしょう。

オンライン面接は中途・新卒ともに標準化しておくべきで、特に初期選考はオンラインの方が歩留まり改善につながります。大切なのは多くの手法を使うことではなく、「どのステップで何を判断するのか」を明確にし、選考フロー全体を一貫した基準で評価できる仕組みを作ることです。

(5)内定通知と内定者フォロー(辞退を防ぐコミュニケーション)

内定通知と内定者フォローは、採用活動の終盤でありながら、辞退率と定着率に最もインパクトがあるステップです。選考で見極めた「採用したい人」に対して入社の意思決定を後押しし、不安を潰しきるコミュニケーション設計が求められます。

このステップを「なんとなく連絡する期間」にせず、誰に、いつ、何を伝えるかをあらかじめ決めた標準フローとして設計することが、入社後のスムーズな立ち上がりにも直結します。

項目 | 新卒採用 | 中途採用 |

|---|---|---|

内定通知当日〜翌日 | 内定通知とあわせて会社・配属イメージ資料を送付 | 条件提示・オファー面談の設定、質疑の受付 |

承諾まで | 定期的なオンライン面談/先輩座談会への招待 | 他社状況を確認しつつ、メール・オンライン面談で不安点を解消 |

入社まで | 交流会や内定者研修、アルバイトなどで関係性を醸成 | 手続き案内・初日の流れ・準備物を明確に伝える |

中途採用では、まず条件と期待役割を曖昧にしないことが重要です。年収や評価グレード、働き方、残業時間など、候補者が気にしている点を内定通知〜オファー面談の中で具体的に提示し、質問をすべて回収します。また、他社選考状況を踏まえて「いつまでにどう決めてほしいか」をすり合わせ、スピード負けを防ぐこともポイントです。

新卒採用では、意思決定よりも不安解消と動機形成のウエイトが高くなります。内定者同士や先輩社員との交流会、1on1面談、内定者アルバイトなどを通じて、「ここで働く自分のイメージ」を具体化してもらうことが辞退防止につながります。親や周囲の意見が影響しやすい点も踏まえ、企業理解資料や将来像が伝わるコンテンツを用意しておくと効果的です。

(6)入社とオンボーディング(入社後フォロー・早期定着)

入社手続きとオンボーディングは、採用活動の終了ではなく「活躍してもらう準備を整える」ステップです。ここを疎かにすると、せっかく時間とコストをかけて採用した人の早期離職や戦力化の遅れにつながります。

労務手続き・アカウント発行などの事務対応だけでなく、初日〜3か月で何をどこまでできる状態にしたいかを逆算してオンボーディングプランを組むことが重要です。

- 中途採用:1on1の設定、目標設定、責任範囲の段階的な拡大など

- 新卒採用:研修カリキュラムの実施、同期との関係づくり、メンター面談など

中途採用では、すでに即戦力として採用している前提なので、「誰と何を進めるか」「どの範囲まで任せるか」を早い段階で明確にし、業務引き継ぎやツール研修、1on1などを通して短期間での立ち上がりを支援します。

新卒採用では、社会人基礎や事業理解、配属先の業務理解など、段階的な育成プログラムとメンター制度を組み合わせ、「相談できる・聞ける環境」をつくることが早期定着の鍵になります。

採用プロセスにおけるよくある課題5つと対策

採用プロセスを整備しても、現場で最も起きやすいのが「どの段階で候補者が離脱しているのか分からない」という課題です。ここからは、採用プロセス全体で頻出する課題を5つに整理し、それぞれの原因と改善策を具体的に解説します。

また、採用プロセスの中で生じる課題(採用課題)への対策について、より詳しくは下記記事でも紹介しています。

課題1.募集〜選考への導線が機能していない(応募が集まりにくい)

応募が集まりにくい背景には、「どんな人に来てほしいか」が曖昧で、求人票や集客チャネルがターゲットと合致していないケースが多くあります。まず、求める経験・スキル・志向性を整理したうえで、ターゲットに届く媒体やスカウト手法、訴求を選び直すことが重要です。

- 対策1.ターゲット人材のペルソナと採用要件の明確化

- 対策2.採用チャネルの見直し

- 対策3.求人票・求人広告の訴求改善

これらを改善すると「募集→選考」への導線が整い、歩留まりが向上します。

課題2.選考・面接辞退が多い

選考・面接辞退が多いのは、「時間がかかる」「連絡が遅い」「スケジュールが合わない」など、候補者にとっての選考体験が悪いことが要因です。特に中途採用では、他社と並行選考が多いため、1日遅れただけで辞退が発生します。

面接回数や選考ステップに過剰な負荷がかかっていないかを見直し、採用管理システムや自動調整ツールを活用して連絡工数を削減しましょう。さらに、現場側の面接枠不足も離脱の原因になるため、事前に面接官の稼働を確保しておくことも重要です。

- 対策1.面接回数・選考ステップの適正化

- 対策2.日程調整の自動化やATS連携

- 対策3.面接官の稼働確保(枠の先出し)

これらを整えることで、候補者の離脱を最小限に抑えられます。

課題3.内定辞退が多い

内定辞退は、選考フローが良くても「内定後の不安」が解消されていないことで発生します。中途では条件・役割・働き方の認識差、新卒では企業理解不足や周囲からの反対が典型例です。辞退防止のためには、選考の早い段階から期待値をすり合わせることや、丁寧なフォローの標準化や迅速な連絡が重要です。

- 対策1.期待値をすり合わせるプロセスを追加

- 対策2.内定者フォローの標準フローを整備

- 対策3.意思決定期限と連絡スピードの期限を設定

また、「自社に決めてよい理由」を言語化して伝えることは、競合比較を行っている候補者に強く響きます。入社までの導線を丁寧に設計することで辞退率は確実に低下します。

課題4.採用ミスマッチで早期離職が発生する

早期離職の多くは「採用段階での情報不足」「入社後のギャップ」に起因します。求める人物像が曖昧なまま面接を行うと、評価基準がばらつき、文化・働き方の相性を見落としがちです。求める人物を採用評価基準に落とし込み、基準に合致しているかを選考段階で精査しましょう。

- 対策1.求める人物像の言語化と採用基準への落とし込み

- 対策2.適性検査・アセスメントツールの活用

- 対策3.入社後オンボーディングと定着支援

また、新卒・中途どちらでも「入社してから本番」であるため、入社後のフォロー体制まで含めて採用プロセスと捉えることが重要です。ミスマッチの予防は定着率を高めます。

課題5.人事担当者の業務負担が大きく、プロセスが属人化する

採用における属人化は、生産性の低下だけでなく、候補者対応の抜け漏れや判断のばらつきを引き起こします。特に複数職種を並行で採用している中堅企業では「誰が何をいつするか」が可視化されていない状態が多く、これが業務過多の根本要因です。まずは採用プロセスを標準化し社内全体へ周知すること、そして採用管理システム(ATS)やワークフローを用いてオペレーション改善やルーティンタスクの自動化を行いましょう。

- 対策1.採用プロセスの標準フローとチェックリストの作成

- 対策2.採用プロセスの社内周知

- 対策3.ATSやワークフローによる自動化

これにより業務負荷が均等化され、担当者の経験値に依存しない「再現性のある採用」が実現します。

採用プロセスを改善するポイント

採用プロセスを改善する上で見るべきポイントはさまざまですが、中でも特に重要なポイントを4つ紹介します。

採用ターゲットを明確にする

採用プロセスの改善は、まず「どんな人を採用したいのか」を明確にすることから始まります。

ターゲットが曖昧なままだと、求人内容、チャネル選定、評価基準がすべてズレていきます。求める経験やスキル、志向性をMUST/WANTに分解し、職種ごとに「どのような行動特性の人が活躍しているか」も言語化することで、選考の一貫性が生まれます。

ターゲット定義は母集団形成から面接評価、オンボーディングまで影響するため、採用フロー全体の出発点として最優先で整備すべき項目です。

ステークホルダー(関係者)を整理する

採用には複数の部署が関わるため、「誰がどの段階で何を判断するのか」を明確にすることが必須です。経営は最終合意と採用方針、現場責任者は要件定義と評価、採用担当はプロセス全体管理、面接官はスクリーニング、バックオフィスは契約・入社手続きを担います。

ここを曖昧にすると、合否判断や期待値が部署ごとにズレ続け、候補者体験も悪化します。役割と責任範囲を最初に整理し、共通フローとして社内に共有することで、選考スピードと判断の一貫性が大幅に向上します。

現状のボトルネックを特定する

採用プロセスを改善するには、現状のどこで歩留まりが落ちているかを事実ベースで把握することが重要です。書類通過率や面接出席率、内定承諾率などのKPIを段階ごとに可視化し、「どのステップで候補者が離脱しているか」を特定します。

感覚で改善すると的外れになりやすいため、採用管理システムのデータや面接官のフィードバックを用いて、数字でボトルネックを捉えることが有効です。問題点が明確になれば、チャネル見直し、面接フロー簡素化、フォロー強化など、改善施策が正しく打てるようになります。

採用プロセスを社内全体に周知する

採用プロセスは人事だけが理解していても機能しません。現場、経営、面接官、バックオフィスが同じルールと基準で動くことで、初めてスピードと候補者体験が安定します。周知すべき内容は「選考フロー」「役割分担」「評価基準」「連絡ルール」の4点です。

特に面接官が基準を理解していないと、判断がブレて辞退やミスマッチにつながります。プロセスは資料化し、オンボーディングや定例会で繰り返し共有することで、属人化しない「組織」としての採用力が形成されます。

採用管理システム導入による採用プロセスの改善事例

採用プロセスの改善方法は課題によってさまざまですが、ここでは、採用管理システム「RPM」の導入によって採用プロセスの改善が実現した事例を3つ紹介します。採用業務にかかる工数がボトルネックになっている企業は、採用管理システムの導入も検討してみましょう。

応募者への連絡スピード向上で、接触率約10%、登録率約8%向上

アクトブレーン社は、月間1,000〜2,000件におよぶ応募情報の手動処理が負荷となり、候補者への初期連絡の遅れや対応漏れが課題でした。そこで採用管理システム「RPM」を導入し、応募情報の取り込みと整理を自動化。現場スタッフが迅速に連絡できる体制を構築しました。

これにより、これまで時間を取られていた事務作業が大幅に削減され、確保できた時間を応募者への早期アプローチに活用できるようになりました。その結果、初期接触率が約10%向上し、登録率も約8%改善。対応スピードが向上したことで応募者の離脱が抑えられ、安定した候補者接触プロセスを実現しています。人手不足の現場でも無理なく運用でき、選考序盤からの候補者体験向上につながった成功事例です。

応募時や面接前日の自動メール配信で、当日辞退が約2割減少

センコー埼玉業務センターでは、月間120名以上の応募が集まる一方、応募後の連絡遅延や面接前日の案内漏れが原因で、当日辞退や音信不通が多発。従来はExcel管理で手作業が多く、応募者データの整理にも時間がかかっていたため、安定した候補者フォローが困難でした。

採用管理システム「RPM」導入後は、応募時の案内メールや面接前日のリマインドメールを自動配信できるようになり、情報伝達の漏れが解消。候補者が安心して選考に臨める環境が整ったことで、当日辞退率は約2割減少し、面接実施率は137%へと大幅改善しました。連絡の自動化によって現場の工数が削減され、対応スピードが向上したことで、応募者との接触品質が安定し、採用プロセス全体の歩留まり改善につながっています。

月100時間の工数を削減し、スピーディーな候補者対応を実現

日本交通では、年間200名以上の採用を行うハイヤー乗務員採用において、複数の人材紹介会社から届く候補者情報をExcelで管理していたため、情報の転記や確認に膨大な手作業が発生していました。応募者管理・進捗管理が煩雑化し、紹介会社との調整にも時間を取られ、採用担当者の負担は大きい状況でした。

採用管理システム「RPM」の導入後は、紹介会社との情報共有を一元化し、候補者データの取り込みから進捗更新までを自動化できるように。これにより月100時間以上かかっていた事務作業が大幅に削減され、担当者は候補者対応に集中できるようになりました。リアルタイムでの情報更新や自動アラート機能により、連絡遅延が解消し、応募者への対応品質も向上。スピーディーな選考運用が可能となり、面談設定率や来社率の改善にもつながっています。

採用プロセスに関するよくある質問

最後に、採用プロセスについてよくある質問を取り上げます。

採用プロセスのどこをKPIとして管理すべきですか?

採用KPIは、単なる「数値管理」ではなく、採用プロセスの健康状態を測る診断指標として設計する必要があります。特に重視すべきは以下の3階層です。

① 入口指標

- 応募数

- 媒体・チャネル別のCVR

② プロセス指標

- 書類通過率/一次面接通過率/最終面接通過率

- 選考リードタイム(応募〜面接/面接〜合否)

- 辞退率(面接辞退/内定辞退)

③ 出口指標

- 内定承諾率

- 入社後3か月/6か月の活躍・定着

たとえば応募数が多くても通過率が低ければ、要件定義が誤っていることになります。反対に通過率は高いのに辞退率が高い場合は、選考スピードや候補者体験の問題です。入口 → プロセス → 出口の三層を一気通貫で管理することで、採用プロセスの問題点が正確に浮き彫りになり、改善の優先順位が論理的に設定できます。

選考スピードを落とさずに選考の質を担保するにはどうすれば良いですか?

選考スピードと選考品質はトレードオフに見えますが、「プロセスの設計」と「判断基準の標準化」で同時に実現できます。

まず重要なのは、合否判断基準を職種・レベルごとに言語化し、現場との齟齬をなくすことです。これにより、面接官による評価のブレが減り、面接回数を無駄に増やす必要もなくなります。また、スピードを担保するために、以下の仕組みを整えましょう。

- 面接枠の先出し(応募発生後すぐに最短日程を提示できる)

- 日程調整の自動化(ATS・カレンダー連携で候補者との往復を削減)

- 評価シートの標準化(「見極めどころ」を統一し、面接後すぐに判断可)

- 役員・現場の稼働確保(優先バッファを持つことでボトルネック解消)

また、昨今はオンライン面接や録画選考など、スピードと精度を両立する選考手法も一般化しています。「早く動く=雑に判断する」ではなく、短時間で的確に判断できる仕組みを設計することが、スピードと品質向上の両立に直結します。

まとめ

- 採用プロセスは、各ステップ(計画・募集・選考・内定・入社後)を、役割・基準・手順まで具体的に決めて運用することで成果が出る

- 応募数や歩留まり、辞退率など、プロセスごとの指標を数値で把握すると、改善すべき箇所が明確になる

- ターゲット、評価基準、関係者の役割を明確化し、社内全体が同じルールで採用を進められる状態を作ることが再現性につながる

採用プロセスは単に流れを作るだけでなく、計画、募集、選考、内定、入社後フォローの各ステップがそれぞれ適切かを十分に見直す必要があります。応募が集まらない、選考辞退が多い、ミスマッチが起きるなどの課題は、大半がこの基準や手順の不統一から生まれます。ターゲットの明確化、評価基準の統一、関係者の役割整理を行い、同じルールで運用できる仕組みを作ることで、属人化を防ぎ、安定して採用成果を出せる体制を整えましょう。