API連携とは?システム間連携の仕組み・種類・メリット・デメリットをわかりやすく解説

業務効率化のキーワードとして注目されるAPI連携は、別々のシステム同士が自動でデータをやり取りする仕組みです。Web API(HTTP/HTTPSの共通ルール)を使うことで、手入力や転記のミスと待ち時間を減らし、いつでも最新情報を揃えられます。

たとえば応募情報を登録すると、基幹・勤怠などにもすぐ反映――これはリクエスト/レスポンス(=お願い/返事)の動きで成り立っています。専門知識がなくても大丈夫。

本記事では、意味と仕組み、CSV・FTP・Webhookとの違い、REST/JSONなどの基本用語、導入前チェックまでを、採用管理システム「RPM」を提供する株式会社ゼクウが人事の現場視点で解説します。

目次[非表示]

- 1.API連携とは?システム間でデータを自動共有する仕組み

- 1.1.そもそもAPIとは

- 1.2.API連携の仕組み

- 1.2.1.予約システムにおけるAPI連携の例

- 1.2.2.採用管理システムにおけるAPI連携の例

- 1.3.手入力との違い

- 2.API連携が活用されている事例

- 2.1.SNSアカウントでのログイン(認証連携)

- 2.2.ECサイトの決済システム(外部サービス連携)

- 2.3.クラウドサービス同士のデータ自動連携(業務効率化)

- 2.4.労務システム間のデータ連携(社内実務例)

- 3.システム連携の種類とそれぞれのメリット・デメリット

- 3.1.選び方の目安

- 3.2.CSV連携のメリット・デメリット

- 3.3.FTP連携のメリット・デメリット

- 3.4.Webhook連携のメリット・デメリット

- 4.データ連携の選び方(目的別の最適な方法)

- 5.API連携の利便性・メリット

- 5.1.利用者体験がスムーズになる

- 5.2.情報の自動連携で手間を削減できる

- 5.3.既存サービスを組み合わせて価値を拡張できる

- 5.4.開発・運用コストを削減できる

- 6.API連携の実装前に知っておくべきこと

- 6.1.データ設計を整理する(送信皿と受信皿)

- 6.2.通信方式を理解する(Webhookなど)

- 6.3.コストと運用負荷を見極める

- 6.3.1.運用負荷とサーバー設計を考慮する

- 6.3.2.保守・監視・セキュリティのポイント

- 7.【テンプレート】API連携を進める際に確認すべきこと

- 7.1.連携の方向とデータ範囲を整理する

- 7.2.受け皿(エンドポイント・Webhook)の有無を確認する

- 7.3.仕様書(APIドキュメント)の有無を確認する

- 7.4.ステージング環境(検証環境)の有無を確認する

- 7.5.費用・期間・開発要否を確認する

- 7.6.セキュリティ・認証方式を確認する

- 8.API連携の注意点

- 9.API連携に関するよくある質問

- 10.まとめ

API連携とは?システム間でデータを自動共有する仕組み

API連携とは、異なるシステムやアプリケーション同士が自動でデータをやり取りする仕組みのことです。

従来のように担当者が手入力で情報を更新する必要がなく、リアルタイムかつ正確なデータ共有を実現できます。

イメージとしては、システム同士の間に「共通の通信ルール」を設けて、情報を安全に橋渡しするようなものです。

(この通信ルールのことをWeb APIと呼びます。)

この仕組みによって、業務がより効率的になり、入力ミスの防止や情報活用のスピードアップにつながります。

そもそもAPIとは

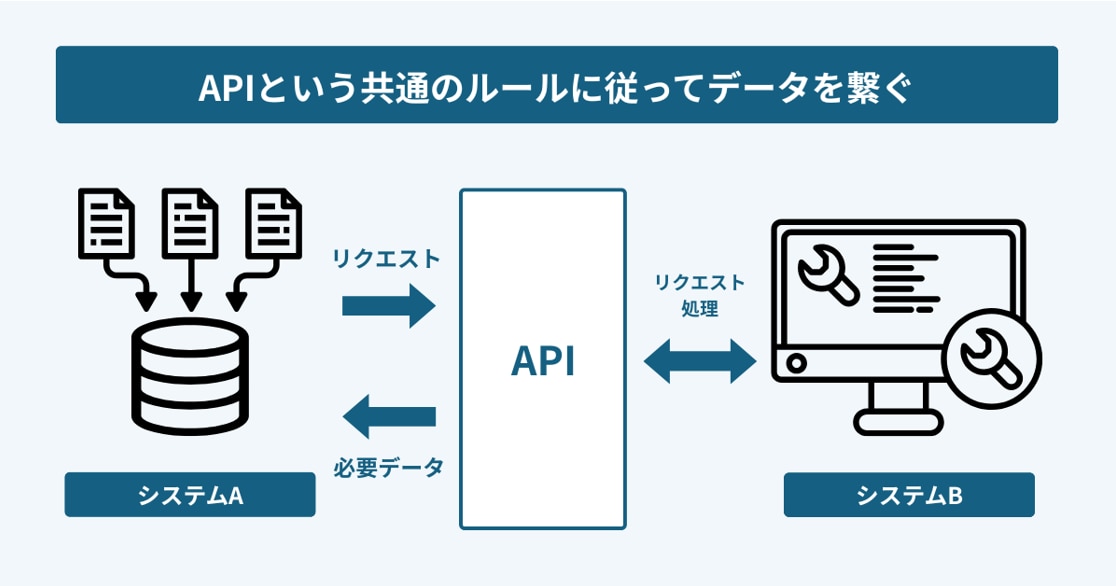

API(Application Programming Interface)とは、アプリやシステム同士が情報をやり取りするための共通の窓口のことです。

たとえば、飲食店検索アプリで「お店の地図を見る」ボタンを押すと、そのアプリはGoogleマップなどの地図アプリの「API(窓口)」に「このお店の住所を地図で表示して」と依頼(リクエスト)を送ります。

地図アプリはその依頼を受けて地図データを返し(レスポンス)、検索アプリの画面に地図が表示されます。

つまりAPIは、アプリ同士が“言葉の通じる共通言語”で会話するための仕組みです。

開発者は一から地図機能を作らずに、既にあるサービスを呼び出すルールとしてAPIを利用できます。

API連携の仕組み

API連携は、システム同士が共通のルールに従ってデータをやり取りすることで成り立っています。

このルールをまとめたものが、「API仕様書」です。

送信側(例:予約システム)と受信側(例:カレンダーアプリ)が「いつ・何を・どの形式で送るか」を同じルールで理解しているため、人の手を介さずに正確な情報共有が可能になります。

イメージしやすいよう、具体例を2つ紹介します。

予約システムにおけるAPI連携の例

たとえば、予約システムとカレンダーアプリをAPI連携すると、新しい予約が入った際に自動的にカレンダーへ反映されます。

予約システム側がAPIを通じて「新しい予約を登録してほしい」というリクエスト(依頼)を送り、カレンダーアプリ側が「登録完了」というレスポンス(応答)を返す仕組みです。

このように、API連携により手動登録の手間がなくなり、ダブルブッキングなどのミス防止にもつながります。

採用管理システムにおけるAPI連携の例

たとえば、自社の基幹システムと採用管理システムをAPIで連携すると、基幹システムで更新した応募者情報が自動的に採用管理システムへ反映されます。

基幹システムがAPIを通じて「応募者情報を更新してほしい」というリクエストを送り、採用管理システムがデータを更新後、「更新完了」のレスポンスを返す仕組みです。

これにより、二重入力や確認作業が不要になり、常に最新データが両システムで同期されます。

手入力との違い

API連携は、手作業による入力やファイルアップロードのような属人的な作業を自動化します。

項目 | 手動でのデータ連携 | API連携 |

|---|---|---|

データ更新方法 | 都度入力 | システム間で自動更新 |

更新頻度 | 手動のためタイムラグが発生 | リアルタイムで反映 |

ミス発生リスク | 入力・転記ミスが起きやすい | 人為的ミスをほぼ排除 |

作業負担 | 担当者の工数が必要 | 自動化により大幅削減 |

システム同士が自動で情報を受け渡すため、入力ミスや反映遅れが起きにくくなるのが最大の違いです。

これにより、業務のスピードとデータの正確性を両立できます。

API連携が活用されている事例

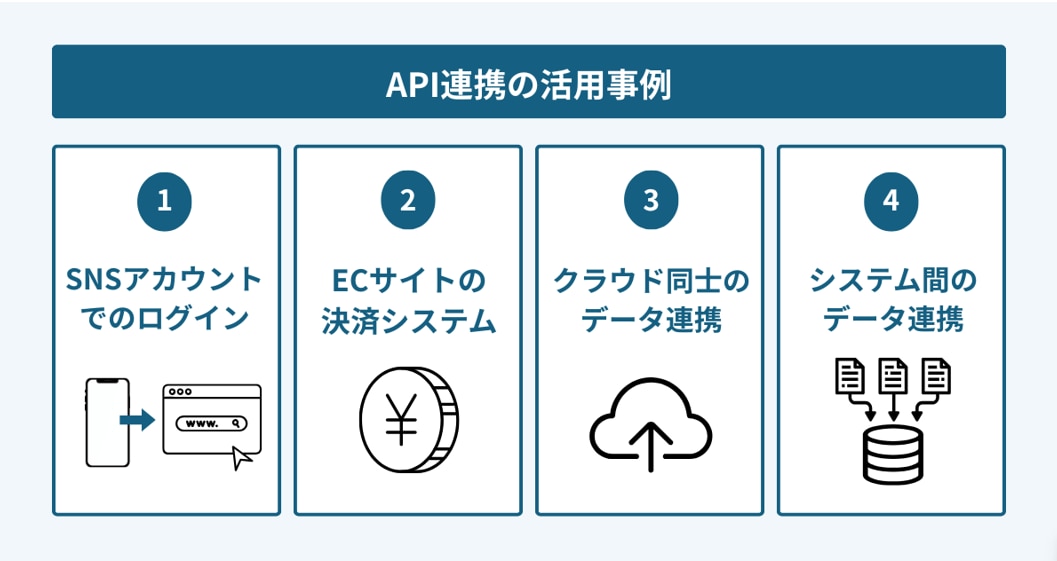

身近なサービスから社内システムまで、API連携はさまざまな場面で使われています。

どのケースにも共通しているのは、「異なるシステム同士が自動で情報をやり取りし、ユーザーの手間を減らしている」という点です。

SNSアカウントでのログイン(認証連携)

多くのWebサービスで見かける「Googleでログイン」「Appleでサインイン」「LINEでログイン」といったボタン。

これは「OAuth(オーオース)認証」と呼ばれる、API連携を使った安全なログインの仕組みです。

OAuthでは、ログイン先のサイトに直接パスワードを入力する代わりに、ユーザーが自分が利用しているアカウントサービス(Google・Apple・LINEなど)にログインして本人確認を行います。その結果だけがAPIを通じて安全にログイン先へ渡されるため、パスワード自体は共有されません。

たとえば、ログイン先のサイトとアカウントサービスがAPIを介して、「この人は本人確認できていますか?」→「はい、確認済です」と安全に情報をやり取りしているイメージです。

この仕組みが成り立つのは、GoogleやAppleなど信頼性の高いサービスを“認証の代行元”として利用しているからです。

これらのサービスは、暗号化通信(HTTPS)やトークン認証、アクセス権限の制御など、厳重なセキュリティ基準を満たしています。

そのため、ユーザーはパスワードを渡さずに安全かつスムーズにログインでき、運営側もセキュリティリスクを抑えながら利便性を高めることが可能です。

ECサイトの決済システム(外部サービス連携)

オンラインショップで「PayPay」「Stripe」「Amazon Pay」などを使って支払いができるのは、自社サイト(ECシステム)と決済代行サービスのAPI連携によるものです。

ユーザーが購入ボタンを押すと、ECサイトがAPIを通じて決済代行サービス(外部システム)に「この注文の支払いを処理してほしい」と依頼を送ります。

決済サービス側がクレジットカードや電子マネーで処理を行い、結果をレスポンスとしてサイトに返すことで、注文状況が自動的に更新されます。

使用するAPI | 主な機能 |

|---|---|

決済API(Stripe / PayPayなど) | 安全・高速な支払い処理 |

顧客管理API | 支払い結果や履歴の自動反映 |

ユーザーはカード情報を毎回入力する必要がなく、数クリックで購入を完了できます。

一方、EC事業者は自社で決済機能を開発せずに、PCI DSS(クレジットカードの国際セキュリティ基準)などのセキュリティ基準を満たした決済代行サービスを利用できます。

これにより、ユーザーの安全性と企業側の開発効率の両立が可能になります。

クラウドサービス同士のデータ自動連携(業務効率化)

たとえば、フォームに入力された回答が自動で社用チャットに通知される仕組みも、API連携によって実現されています。

それぞれのクラウドサービス(フォーム・スプレッドシート・チャット)が、「データを送る/受け取る」ためのAPIを持ち、共通のルールでつながっているため、

入力された情報が自動的に次のサービスへ渡っていきます。

具体例:

- Googleフォームに回答が入力される

- Googleスプレッドシートに自動保存される(フォームAPIで連携)

- Slackへ「新しい回答が届きました」と通知(Slack APIで連携)

このようにクラウドサービス間でデータがリアルタイムに同期されることで、担当者が手動で転記したり、ファイルを共有したりする手間がなくなります。

結果として、確認スピードの向上とミス防止にもつながります。

労務システム間のデータ連携(社内実務例)

企業の人事・労務システムでも、API連携は幅広く活用されています。

たとえば、求人サイトや採用管理システム(ATS)で登録された候補者情報が、採用確定後に自動で人事・勤怠・給与システムへ引き継がれるケースです。

連携対象 | 連携内容 | 主な効果 |

|---|---|---|

求人サイト ↔ 採用管理システム | 応募者情報の自動反映 | 入力作業を削減・リアルタイム更新 |

採用管理システム → 社内システム(労務・人事・勤怠) | 採用決定や入社ステータス変更をトリガーに、従業員情報を自動登録 | 入社手続きの効率化・二重登録防止 |

勤怠システム ↔ 給与計算ソフト | 出退勤データの自動送信 | ミス防止と作業効率化 |

人事・労務のように情報量が多く、複数の部門が関わる業務では、API連携による自動化・リアルタイム更新の効果が特に大きいです。

また、近年は「Webhook通知+API取得」という方式もよく使われています。

これは、あるシステムでイベント(例:採用確定)が発生した瞬間に、他システムへ「更新があった」と自動で通知(Webhook)し、通知を受けた側がAPI経由で最新情報を取得する仕組みです。

この仕組みにより、採用確定から社内各システムへの情報反映までが即時化され、担当者がメールやExcelでやり取りする手間をなくせます。

【関連記事】採用管理システム(ATS)とは?機能やメリット、料金を比較し失敗しない選び方を解説

システム連携の種類とそれぞれのメリット・デメリット

システム同士のデータ連携には、目的や更新頻度に応じて複数の方式があります。

ここでは代表的な4つの連携方法を比較しながら、それぞれが「どんな仕組みでデータを受け渡しているのか」を整理します。

違いを理解することで、業務に合った連携方法を選びやすくなります。

項目 | API連携 | CSV連携 | FTP連携 | Webhook |

|---|---|---|---|---|

概要 | システムが相手にアクセスしてデータを「取りに行く」方式(Pull型) | ファイルを手動で出力・取り込みする方式。Excel感覚で扱える | ファイルサーバー間でCSVやXMLを自動転送する方式。夜間処理などで利用 | イベント発生時に相手へ自動通知を「送る」方式(Push型) |

主な用途 | データ取得・更新・同期 | 一時的なデータ移行、小規模な情報共有 | 定期的なデータ転送、バッチ処理 | イベント通知、即時処理トリガー |

タイミング | 任意または定期 | 手動 | 定期(スケジュール設定) | イベント発生時(都度) |

リアルタイム性 | ◯ | × | △ | ◎ |

導入工数 | 中〜高 | 低 | 中 | 中 |

備考 | 双方向通信が可能。認証・開発実装が必要。 | 導入が容易だが、自動化・即時性には不向き。 | 安定性が高いが、リアルタイム性は低い。 | 通常はAPIと組み合わせて使用(通知→取得の流れ)。 |

補足:Pull型とPush型の違い

選び方の目安

目的 | 向いている方式 |

|---|---|

即時更新・リアルタイム反映 | API連携/Webhook |

定期的なまとめ処理 | FTP連携 |

手軽にデータを移したい | CSV連携 |

CSV連携のメリット・デメリット

CSV連携は、最もシンプルなデータ連携の方法です。

システムからCSVファイルを出力(エクスポート)し、別のシステムへ手動でアップロード(インポート)することで情報を更新します。

特別な技術は不要ですが、更新のたびに作業が発生し、反映までに時間差が生じます。人為的なミスも起こりやすく、リアルタイム性が求められる業務には不向きです。

一方で、導入コストが低く、データ量が少ない一時的な共有やレポート作成などには適しています。

FTP連携のメリット・デメリット

FTP連携は、FTP(File Transfer Protocol)という通信規格を使って、ファイルを自動転送する仕組みです。

主に夜間など決まった時間にまとめてデータを送信する「バッチ処理」で運用されます。

手動操作が不要で、大量データを安定して送れる点がメリットです。

そのため、基幹システムやERPのようにデータの正確性と安定性が重視される分野でよく利用されています。

ただし、リアルタイム性は低く、セキュリティ設定やログ管理が必要なため、専門知識を持つ担当者による管理が前提です。

Webhook連携のメリット・デメリット

Webhookは、あるシステムで特定のイベントが発生した瞬間に、別のシステムへ自動で通知を送る仕組みです。

たとえるなら、「ベルが鳴ったら知らせる装置」です。

Webhookが「更新があった」と通知を送り、通知を受け取った側のAPIが詳細データを取得する。

この「Webhook通知 → API取得」の流れが一般的です。

API連携と同様に自動通信を行いますが、Webhookは「イベント駆動型」である点が特徴です。

データ量が少なく、更新頻度が高い業務(チャット通知・アラート・在庫更新など)に適しており、リアルタイム性と効率を両立できます。

導入にはAPI同様の理解が必要ですが、運用後の手間はほとんどかからず、実務効率を大きく高められる仕組みです。

データ連携の選び方(目的別の最適な方法)

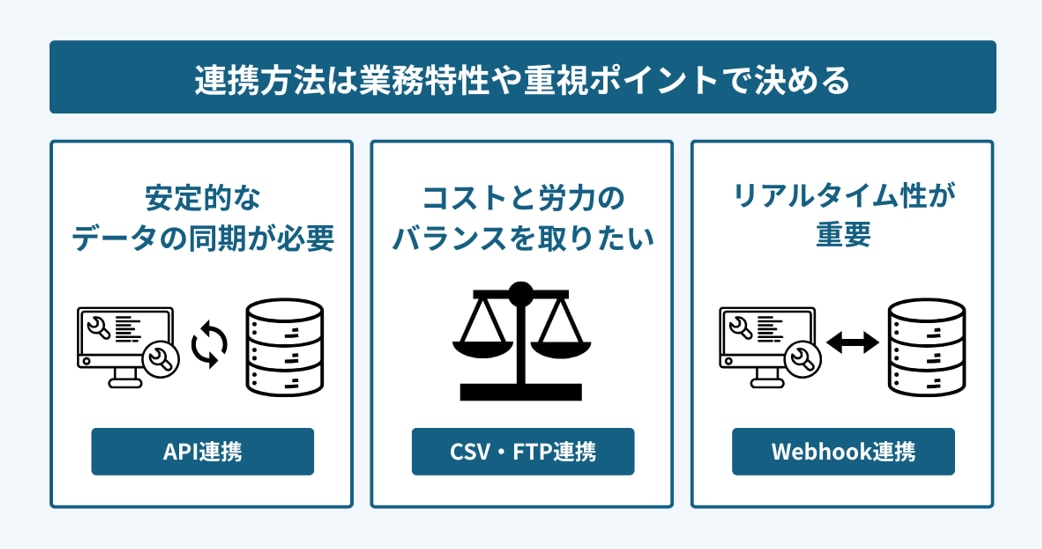

データ連携の手段にはさまざまな種類がありますが、業務の特性や重視するポイントから適切な方式を選ぶことができます。

ここでは、目的別に最適な連携方法を整理します。

データの安定的な更新を求めるならAPI連携

頻繁にデータが更新され、2つのシステム間で常に最新情報が同期されている必要がある場合、API連携が最も効果的です。

主な利用シーン

- 在庫管理:販売システムと倉庫システムをAPIで連携し、在庫数を自動更新

- 顧客データ管理:CRMとMAツール間で顧客属性をリアルタイム同期

- 予約・決済処理:予約完了時に決済システムへ自動連携し、処理結果を反映

- 採用応募管理:求人サイトと採用管理システムをAPIで接続し、応募情報を即時反映

データが更新された瞬間に他システムへ反映されるため、手戻りや確認待ちが発生しません。

一方で、導入には開発リソースや社内調整が必要になるケースもあります。

日々の更新量が多く、スピードと精度を両立したい業務に向いています。

コストを抑えたい場合はCSV・FTP連携

更新頻度が低く、定期的なデータ集計や報告業務が中心の場合は、CSV連携やFTP連携が現実的です。

主な利用シーン

月次の売上報告:販売システムからCSVを出力し、会計ソフトに手動で取り込み

アンケート結果の集計:フォームサービスの回答をCSVでダウンロードし、分析ツールにアップロード

人事・経理データの更新:毎月決まったタイミングでFTP経由で勤怠データを給与ソフトへ自動転送

CSV連携は手動運用が中心のため、システム開発を伴わず導入が容易です。

一方で、FTP連携は自動転送を行う仕組みのため、サーバ設定や通信スケジュールの構築など、一定の技術対応が必要になります。

ただし、どちらもAPI開発のような大規模なシステム実装までは不要で、既存ツールの設定レベルで対応できるケースが多いです。

コストを抑えながら、必要最低限の自動化を実現したい中小規模企業に特に適した方法です。

リアルタイム性を求めるならWebhook

イベントやトリガー(更新通知)をリアルタイムで他システムへ反映したい場合は、Webhookが適しています。

主な利用シーン

チャット通知:フォーム送信があった瞬間にSlackへ「新しい回答が届きました」と自動通知

アラート管理:障害検知ツールがエラー発生時に運用チャットへ即時連絡

顧客対応履歴の共有:問い合わせフォームの送信内容をCRMへ自動登録

Webhookはイベントが発生した瞬間に通知を送る仕組みのため、スピードと効率を両立できます。

APIほど複雑な開発を必要とせず、軽量な仕組みで運用できるのも魅力です。

チーム内外で「今起きたこと」を素早く共有したい業務で特に価値を発揮します。

API連携の利便性・メリット

API連携の魅力は、システム同士が自動でつながり、人の手を介さずに正確な情報をやり取りできる点にあります。

ここでは、ユーザー・企業の双方にとっての主なメリットを4つの観点から紹介します。

利用者体験がスムーズになる

API連携によって、ユーザーはログインや決済時の手間を減らし、安全かつスムーズに操作できます。

たとえば「Googleでログイン」「Appleでサインイン」などはAPI連携により、複雑な認証を一瞬で完了させています。

企業側も、認証・決済といった仕組みを一から開発せずに済むため、利便性とセキュリティの両立が可能です。

情報の自動連携で手間を削減できる

API連携により、複数のクラウドサービス間でデータが自動的に共有されます。

これにより、転記作業や更新忘れを防止し、常に最新情報を維持できます。

たとえば、フォーム回答が自動でスプレッドシートに保存され、Slackへ通知される仕組みもAPI連携によるものです。

既存サービスを組み合わせて価値を拡張できる

APIは“サービス同士をつなぐ接着剤”として、新しい価値を生み出します。

例:

地図アプリに天気情報を組み合わせて現在地の天気を表示

タクシーアプリで「位置情報+決済」を連動

このように、既存サービスを組み合わせるだけで機能を拡張でき、開発者はゼロから作る必要がありません。

開発・運用コストを削減できる

APIを使えば、外部サービスの機能をそのまま呼び出して利用できるため、ゼロからの開発よりも大幅な工数削減が可能です。

たとえば地図機能を自前で作る代わりにGoogle Maps APIを使えば、設計・テスト・保守の時間を削減できます。

結果として、開発リソースをより重要な領域に集中させられます。

API連携の実装前に知っておくべきこと

API連携を導入する際は、要件定義からテストまで段階的に進めます。

単にシステムをつなぐのではなく、「どの情報を・いつ・どのように連携するか」を設計段階で明確にすることが成功の鍵です。

ここでは、実装を検討するうえで押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

データ設計を整理する(送信皿と受信皿)

API連携では、データを「送る側」と「受け取る側」の両方で、項目名や形式をそろえることが最も大切です。

イメージとしては、システムごとに「データを載せる皿(テーブル)」があり、送信皿から受信皿へ情報を受け渡すような構造になっています。

送信皿:どのデータを、いつ、どの形式(JSONやXMLなど)で送るかを決める

受信皿:受け取ったデータを、どの項目に、どんな形式で保存するかを決める

両者の項目名やデータ型が一致していないと、値が正しく入らない・欠損するなどの不具合が起きます。

たとえば、送信側で「name」、受信側で「applicant_name」と設定している場合、項目がずれて自動連携が失敗することがあります。

このように、事前に送受信の項目対応(マッピング)を整理しておくことが、正確で安定したデータ連携を実現する第一歩です。

通信方式を理解する(Webhookなど)

APIの通信方式には、Pull型(問い合わせ型)とPush型(通知型)の2種類があります。

この違いを理解しておくことで、リアルタイム性や通信負荷を考慮した適切な方式を選択できます。

通信方式 | 概要 | 代表例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

Pull型 | 受信側が定期的に「新しいデータはある?」と問い合わせる方式。 | 通常のAPIリクエスト | 定期取得・バッチ処理に向く |

Push型(Webhook) | 送信側がイベント発生時に「更新があった」と通知する方式。 | Webhook | リアルタイム性が高く、通信負荷が少ない |

バッチ処理とは、一定のタイミングで複数の処理をまとめて自動実行する仕組みのことです。

たとえば「毎晩0時に在庫データを更新する」「1時間ごとに集計を行う」といった定期実行がそれにあたります。

Pull型通信では、このようなスケジュール実行によって定期的にデータを取得・更新するケースが一般的です。

たとえば、応募フォームの送信をトリガーに「応募があったことを即時に知らせる」仕組みは、Webhookで実現できます。

Webhookは“ベルを鳴らす”ようなもので、イベント発生を通知するだけで、データそのものを渡すわけではありません。

そのため、Webhookは多くの場合、次のような流れで動作します。

Webhookが「更新があった」と通知を送る

通知を受け取ったシステムが、APIを使って実際のデータを取得する

つまり、WebhookはAPIを呼び出す「きっかけ」であり、APIがデータを送受信する主役です。

Webhook単体ではデータ移行や項目更新までは行えず、APIと組み合わせて初めて実用的な連携が成立します。

コストと運用負荷を見極める

API連携は自動化による効率化が大きな魅力ですが、連携範囲・更新頻度・データ量に応じて費用や工数が変動します。

また、リアルタイム連携や双方向通信を行うほど、開発・検証・運用監視の負荷も増します。

構成パターン | 内容例 | 初期費用の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

シンプル連携 | 1システム・数項目の単方向連携 | 約30〜80万円 | 比較的短期間で導入可能。要件が明確だと安定しやすい。 |

中規模連携 | 双方向通信・複数システム連携 | 約100〜300万円 | マッピング・テスト項目が増加。更新頻度や認証管理が重要。 |

大規模連携 | 複数サービス+Webhook通知 | 300万円〜 | 設計・保守・負荷対策・監視体制の構築が必須。 |

運用開始後もAPI仕様変更、認証トークン更新、障害監視などのメンテナンスが発生します。「どこまで自動化するか」を明確にし、費用対効果と運用体制のバランスを取ることが大切です。

運用負荷とサーバー設計を考慮する

API連携を安定して運用するには、処理負荷・通信量・データ更新頻度に応じたサーバー設計が欠かせません。

特に、ピーク時の通信集中やAPIのレート制限を考慮しないと、エラーや遅延の原因になります。

主な考慮ポイント:

- レート制限:1分・1時間あたりの呼び出し上限を超えないよう設計する

- 負荷分散:夜間バッチや同時接続を分散させる

- リトライ処理:失敗時に一定間隔を置いて再送する(バックオフ制御)

- キュー制御:Webhookの大量通知を順番に処理する(メッセージキュー利用)

- キャッシュ利用:同じデータは一時保存して再利用

- 冪等性(べきとうせい):同じリクエストを複数回送っても重複登録しない設計

これらを適切に設計することで、通信エラーやAPI制限超過を防ぎ、安定したデータ同期を維持できます。

保守・監視・セキュリティのポイント

API連携は作って終わりではなく、安定して動かし続けることが重要です。

運用トラブルの多くは「想定外の負荷」「期限切れ」「通知漏れ」に起因します。

主な監視ポイント

- エラー監視(HTTP 4xx/5xx、再試行率)

- 死活監視(Webhook受信・API疎通の定期確認)

- レイテンシ測定(通信遅延の検知)

- トークン期限管理(Bearerトークン・証明書の更新)

- 障害通知(アラート閾値・通知先の明確化)

主なセキュリティ対策:

- 認証管理:APIキー/トークン/OAuthは最小権限で発行

- 通信保護:HTTPS必須、IP制限・WAF設定の実施

- データ保護:個人情報は暗号化、ログの保管期間を明確化

- 検証環境:サンドボックスで事前テスト、本番反映を安全に実施

これらを定常化できる運用体制を整えることで、障害や情報漏えいを防ぎつつ、安定的な連携を維持できます。

【テンプレート】API連携を進める際に確認すべきこと

API連携の導入には、システム知識と技術理解が必要です。

多くの場合、システム担当者やベンダーが中心となって設計・実装を行います。導入前に整理すべき主なポイントは次の3つです。

どのデータを、どの方向にやり取りするか

更新頻度やセキュリティ要件をどう設定するか

保守・監視をどこまで自社で担うか

ここでは、API連携を進める前に確認しておきたい6つの観点をまとめます。

これらを事前に押さえることで、導入後のトラブルを防ぎ、スムーズに運用できます。

連携の方向とデータ範囲を整理する

API連携では、まず「どのデータを」「どちらの方向に」やり取りするのかを明確にします。

一方向/双方向の違いや、どちらをマスター(主)とするかを事前に定義しておくと、設計の手戻りを防げます。

システム担当者・ベンダーに確認すること

どのデータ項目を、どの方向(送信/受信)でやり取りしますか?

更新のトリガーや連携頻度はどのタイミングですか?

自社で確認すべきこと

相手システムのデータ形式や必須項目に対応できる構造になっているか

双方向の場合、マスターの衝突を防げる仕組みになっているか

受け皿(エンドポイント・Webhook)の有無を確認する

API連携を行うには、相手システムがデータを受け取るための「受け皿」(エンドポイント・Webhook)が必要です。

もしそれが用意されていない場合は、CSV連携やFTP連携などの代替手段を検討します。

システム担当者・ベンダーに確認すること

受信エンドポイントやWebhookのURLは提供されていますか?

通信制限(リクエスト数・同時接続数)はありますか?

自社で確認すべきこと

自社に受信エンドポイント/Webhook送信機能があるか

送受信形式(JSON/XMLなど)を正しく処理できるか

通信エラー時の再送やログ記録が可能か

補足:エンドポイントとは?

APIがデータを送受信する「入り口(URL)」のことです。

例:https://example.com/api/v1/applicants

POST(送信)/PUT(更新)/GET(取得)など、処理目的に応じて複数のエンドポイントを使い分けます。

仕様書(APIドキュメント)の有無を確認する

API仕様書は、通信形式・項目名・認証方式などをまとめた“設計図”です。

事前に内容を確認することで、開発・検証フェーズでの齟齬を防げます。

システム担当者・ベンダーに確認すること

API仕様書(ドキュメント)は提供されていますか?

サンプルのリクエスト/レスポンスを確認できますか?

自社で確認すべきこと

相手システムの通信形式(REST/SOAPなど)に対応できるか

自社DBの項目とマッピングできるか

補足:RESTとSOAPの違い

RESTは軽量で柔軟、SOAPは厳密でセキュア。

近年のクラウドサービスでは、RESTが主流です。

ステージング環境(検証環境)の有無を確認する

API連携を安全に行うには、本番公開前に動作を確認できる「ステージング環境」が必要です。

これがないと、データ破損やシステム障害のリスクが高まります。

システム担当者・ベンダーに確認すること

テスト用APIエンドポイントやダミーデータはありますか?

ステージング環境でエラーログを確認できますか?

自社で確認すべきこと

検証環境への接続権限があるか

テスト用と本番用のキーを分離管理できているか

本番切替の手順が明確になっているか

補足:ダミーデータとは?

ダミーデータとは、本番の個人情報や顧客データを使わず、テスト用に用意されたサンプルデータのことです。

これを使うことで、データ破損を防ぎつつ、項目ずれや文字化けなどを安全に検証できます。

特に個人情報を扱う場合は、ダミーデータによるテストが必須です。

費用・期間・開発要否を確認する

API連携は、既存機能で対応できるか/新規開発が必要かでコストが大きく変わります。

検証や保守の工数も含め、全体コストを事前に把握しましょう。

システム担当者・ベンダーに確認すること

既存APIで対応可能ですか?新規開発が必要ですか?

検証・保守を含めた期間と費用の目安は?

自社で確認すべきこと

自社側で追加開発や設定変更が必要か

検証リソース(人員・時間)を確保できているか

セキュリティ・認証方式を確認する

データ連携の安全性を担保するためには、認証方式・通信保護・アクセス制御を明確にしておく必要があります。

特に個人情報を扱う場合、トークン管理やIP制限が不可欠です。

システム担当者・ベンダーに確認すること

認証方式(APIキー/トークン/OAuthなど)は?

IP制限やHTTPS通信に対応していますか?

自社で確認すべきこと

APIキー・トークンの保管と失効ルールを整備しているか

接続元IPやWAF設定の反映ルールを明確にしているか

補足:トークンとは?

トークンはシステム間通信の“鍵”となる認証情報です。

ホテルのルームキーのように、正しいトークンがなければAPIへアクセスできません。

外部漏洩を防ぎ、有効期限や再発行手順を明確にしておくことが重要です。

API連携の注意点

API連携は業務効率を大きく高める一方で、設計や運用を誤るとシステム障害や情報漏えいにつながるリスクがあります。

ここでは、導入前後で特に注意すべき3つのポイントを解説します。

セキュリティとアクセス権限の管理を徹底する

API連携では、システム間でデータをやり取りするため、認証情報(APIキーやトークン)の管理が最重要です。

権限を必要最小限に設定し、不要になったキーは速やかに失効させましょう。

社内共有フォルダにAPIキーを保存していた結果、不正アクセスにつながった事例もあります。

通信は必ずHTTPSを使用し、アクセス制御(IP制限・WAF設定)はIT部門と連携して行いましょう。

チェックポイント

APIキー/トークンの権限は限定されているか

不要なキーを削除・失効しているか

HTTPS通信・IP制限・WAF設定を実施しているか

API仕様の変更や提供停止に備える

APIは提供元のサービスによって運用されるため、仕様変更や提供停止が突然発生することがあります。

SNSやGoogleのAPIがバージョンアップし、旧仕様が使えなくなるケースもあります。

こうしたトラブルを防ぐには、以下のような体制づくりが効果的です。

提供元のアップデート情報を定期的に確認する

ステージング環境で事前検証を行う

代替手段(CSV連携など)を用意しておく

導入や運用にかかるコストを確認する

API連携は効率的ですが、開発費・保守費・利用料などのコストが発生します。

無料APIでも利用回数が増えると有料化する場合があり、外部連携ではエンジニア工数も必要です。

初期費用だけでなく、運用を続けるうえでの継続的コストを見積もることが大切です。

主な継続コスト例

定期的な仕様変更対応

トークン更新やエラー調査

保守運用の委託費

チェックポイント

無料/有料の境界を把握しているか

保守・更新費を見込んでいるか

自社とベンダーの責任範囲を明確にしているか

API連携に関するよくある質問

API連携に関して、よくある質問とその回答をまとめました。実務担当者・企画担当者の双方に役立つ内容です。

Q. APIの代表例は?

代表的なAPIには、Google Maps API(地図の表示や位置情報の取得)、Twitter API(投稿やデータ取得)、Stripe API(オンライン決済処理)などがあります。また、SNSアカウントでのログインやクラウドストレージへの自動保存といった機能も、APIの仕組みを利用して実現されています。

このように、私たちの身の回りの多くのサービスでAPIが活用されています。

Q. API連携にかかる費用はいくらですか?

API連携の費用は、利用するサービスや開発規模によって大きく異なります。

簡易的な連携であれば数万円程度で実現できる場合もありますが、双方向通信やWebhookを含む本格的な開発になると数十万円以上かかることもあります。無料で提供されているAPIでも、利用回数や通信量に応じて有料化される場合があります。

また、自社システムと外部サービスを連携する際には、開発費用だけでなく、エンジニアの工数や保守費も発生します。初期費用だけでなく、運用や更新にかかるコストを見積もっておくことが重要です。

Q. API連携の保守や運用にはどんな作業が必要ですか?

API連携の運用には、トークンの更新、エラーの監視、仕様変更への対応などの継続的な作業が必要です。

APIは提供元によって仕様が変わることがあるため、定期的にアップデート情報を確認し、テスト環境で動作確認を行う体制を整えることが望ましいです。

また、アクセス権限や通信の安全性を保つため、認証情報の管理ルールを明確にしておくことも大切です。

まとめ

API連携とは、システムやサービス同士が自動でデータをやり取りする仕組みのことです。

業務の効率化や利便性の向上を支える基盤として、多くの企業で活用されています。

ログイン、決済、クラウド同期など、私たちが日常的に使っている多くのサービスもAPI連携によって成り立っています。

一方で、セキュリティ管理・仕様変更対応・コスト把握を怠ると、情報漏えいやシステム停止のリスクが生じます。

API連携は、仕組みを理解してしまえば決して「特別な技術」ではありません。

自社の業務をスムーズに進めるための実践的なツールです。

セキュリティやコストを意識しながら、現場の業務効率化に活用していきましょう。

ゼクウの採用管理システム「RPM」も、各種求人媒体や外部システムとのAPI連携に対応しています。

応募者情報の自動取込や面接設定、リマインド通知などを自動化し、採用業務全体の効率化を実現します。

導入規模や連携範囲に応じた最適な設計方法は、システム構成によって異なります。

「自社の環境でどこまで自動化できるか知りたい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。