労務管理システムとは?勤怠管理との違いや機能、導入効果、サービス比較

労務管理システムは、紙やExcelに頼った煩雑な作業を自動化し、業務効率化とミス削減を同時に実現するツールです。入退社や社会保険手続き、給与計算、年末調整までを一元化し、法令遵守も強化できます。

近年はDX推進やIT導入補助金の活用によって中小企業でも導入が急増。働き方改革や人手不足に直面する企業にとって、労務管理システムは不可欠な基盤となりつつあります。

本記事では採用管理システム「RPM」を展開する株式会社ゼクウが、労務管理システムの特徴や導入で解決できる課題、代表的なツールを比較しながら解説します。

目次[非表示]

- 1.労務管理システムとは

- 1.1.労務管理システムの導入が進む背景

- 1.2.労務管理システムと勤怠管理システムの違い

- 1.3.労務管理システムの種類

- 2.労務管理システムに搭載されている機能

- 2.1.従業員情報の一元管理

- 2.2.入退社・社会保険手続きの自動化

- 2.3.勤怠管理と給与計算との連携

- 2.4.年末調整手続きのオンライン化

- 2.5.給与明細や雇用契約書などの電子配信

- 3.労務管理システムを導入するメリット・効果

- 4.労務管理システムを導入する際の注意点

- 5.労務管理システムの費用相場

- 6.労務管理システムの選び方と比較ポイント

- 6.1.必要な機能が備わっているか

- 6.2.セキュリティ対策は十分か

- 6.3.他システムとの連携性・拡張性があるか

- 6.4.誰でも使いやすい操作画面か

- 7.労務管理システムのおすすめ5選を比較

- 7.1.SmartHR

- 7.2.freee人事労務

- 7.3.ジョブカン労務HR

- 7.4.ジンジャー 人事労務

- 7.5.オフィスステーション労務

- 8.労務管理システムの導入事例

- 9.労務管理システムに関してよくある質問

- 10.まとめ

労務管理システムとは

労務管理システムとは、従業員の雇用契約や勤怠、給与、社会保険、年末調整といった幅広い労務業務を一元化して管理できる仕組みです。

これまで紙やExcelで行っていた煩雑な作業を自動化し、電子申請やシステム連携によって効率化を実現します。担当者の作業負担を軽減するだけでなく、入力ミスや手続き漏れを防ぎ、法令遵守の強化にもつながる点が大きな特徴です。

労務管理システムの導入が進む背景

人手不足や働き方の多様化によって労務業務の効率化は急務となっています。近年は国の支援も後押しとなり、IPA「DX白書2023」では、中小企業が IT導入補助金を活用し、業務システムを導入している事例が多数紹介されています。

こうした制度により初期投資のハードルが下がり、紙やExcel中心の体制からクラウドシステムへ移行する企業が増加。導入は一部の大企業だけでなく、中小企業にも広がっています。

出典:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構「第2部 国内産業におけるDXの取組状況の俯瞰」(2025年9月26日閲覧)

労務管理システムと勤怠管理システムの違い

勤怠管理が「時間の記録」に特化するのに対し、労務管理は「人と制度を総合的に扱う管理」である点が大きな違いです。

勤怠管理システムは「出退勤や残業、有給休暇の取得状況」など、日々の勤務時間に関する情報を管理するシステムです。

これに対して労務管理システムは、勤怠を含めたより広い領域をカバーします。具体的には、雇用契約の作成や更新、給与・社会保険手続き、年末調整、規程管理など、従業員に関わる制度や契約全般を扱います。

労務管理システムの種類

労務管理システムには主にクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。

クラウド型はインターネット経由で利用でき、初期費用が低く導入しやすいのが特徴です。従業員数の増減にも柔軟に対応でき、中小企業を中心に普及が進んでいます。

一方、オンプレミス型は自社サーバーに構築する方式で、カスタマイズやセキュリティ要件を重視する企業に適しています。現在の主流はクラウド型ですが、企業の規模や方針に合わせて選択することが大切です。

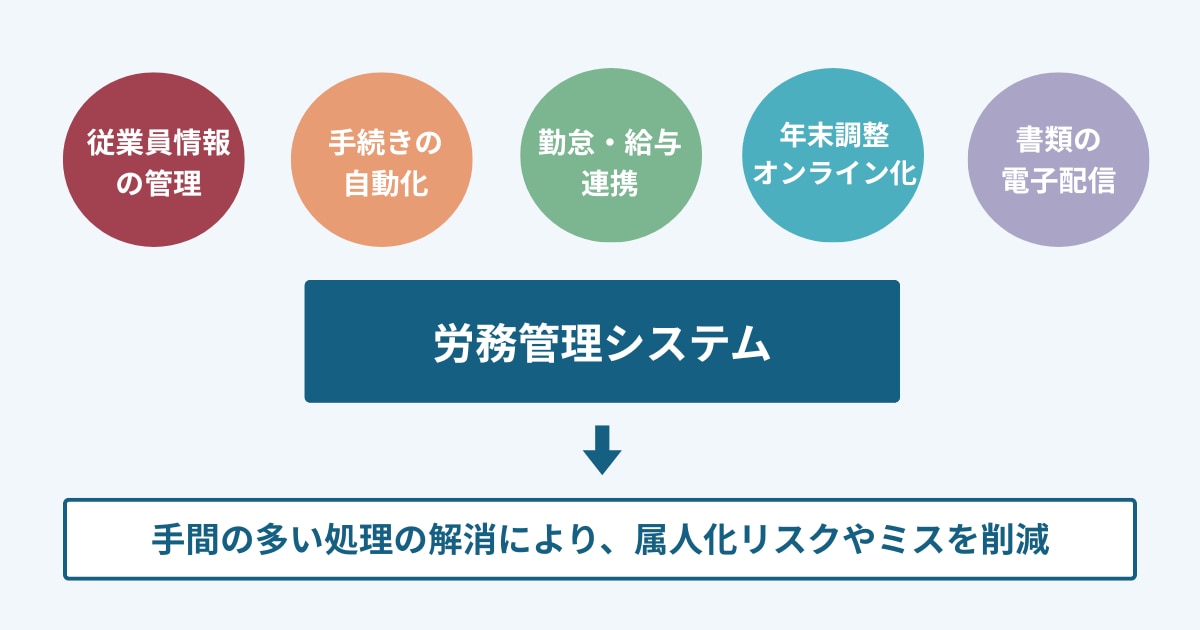

労務管理システムに搭載されている機能

労務管理システムには、総務担当者が毎月の業務で直面する「手間の多い処理」を解消する機能が揃っています。

従業員情報の一元管理

労務管理システムの導入により、氏名・住所・扶養家族・雇用契約内容などをクラウド上でまとめて管理できます。従業員自身が情報を入力できるため、転記ミスが減り、異動や更新作業もスムーズになります。

入退社・社会保険手続きの自動化

入社や退職に伴う社会保険・雇用保険の書類を自動作成し、電子申請まで対応可能です。何度も同じ情報を記入する必要がなく、不備や差し戻しのリスクを大幅に軽減できます。

勤怠管理と給与計算との連携

勤怠管理システムと連携可能なシステムの場合、打刻データを自動集計してそのまま給与計算に反映できます。残業代や有給休暇の処理も自動化され、Excelでの手作業を減らし、給与明細の正確性が高まります。

年末調整手続きのオンライン化

年末調整機能では従業員がWebフォームに直接入力できるため、紙の申告書を集める必要がなくなります。担当者の転記作業を省き、年末の繁忙期でも効率的に処理できます。

給与明細や雇用契約書などの電子配信

給与明細や雇用契約書をWeb上で配信・署名できる機能により、紙の配布や郵送が不要になります。リモート環境でも安全に運用でき、押印や出社のためだけの作業が解消されます。

労務管理システムを導入するメリット・効果

労務管理システムの導入により、定量的な効果だけでなくコンプライアンスの強化といった効果が得られます。

労務管理業務の大幅な効率化と残業削減

労務管理システムの導入によって、入退社や社会保険の届出、年末調整など手間のかかる処理が自動化されます。

従来は1人で数時間かけていた作業も数分で完了するようになり、締め日前の残業や休日出勤を大幅に削減できます。結果として担当者の精神的負担も軽減され、余裕を持って正確な業務を遂行できる環境が整います。

ヒューマンエラー防止と法令遵守の強化

従業員情報を一元管理し、システムが自動で最新の申請様式や計算ルールを反映するため、入力ミスや書類不備が大幅に減ります。特に社会保険や税務関連の手続きでは法改正への対応も自動で行えるため、知らぬ間の違反リスクを防止可能です。

結果として、担当者は「差し戻しや訂正に追われる」不安から解放され、会社全体としてもコンプライアンスを強化できます。

労務管理システムを導入する際の注意点

便利に見える労務管理システムも、導入すれば必ず成果が出るわけではありません。費用対効果を見誤ったり、自社の業務フローに合わないサービスを選んだりすると、逆に手間やコストが増える恐れがあります。

コストと効果を見極める必要がある

導入には月額費用や初期費用が発生するため、費用対効果の検証は欠かせません。中小企業庁の調査によると、IT導入を進める際の障壁として「コストが負担できない」「導入効果がわからない」と答えた企業はいずれも約3割に上ります。

安価に見えても従業員数によって総額は膨らむため、自社の規模に合った料金プランと得られる効果を具体的に試算しておくことが重要です。

出典:中小企業庁「ITの導入・利用の課題」(2025年9月26日閲覧)

自社の業務フローに合うかを確認する

システムに多機能が揃っていても、自社の業務フローに合わなければ結局Excelや紙に頼る場面が残り、非効率は解消されません。たとえば加入している健康保険組合の様式や、既存の勤怠・会計ソフトとの連携可否は事前確認が不可欠です。

また、従業員自身が情報を入力する仕組みも、ITリテラシーや年齢層により定着度が異なります。現場で無理なく運用できるかを見極めることが、導入成功の鍵となります。

また労務管理システムで社内の手続きを効率化させることと合わせて、人材の入り口を整えることも重要です。採用管理システム「RPM」は応募者情報を自動で一元管理し、面接予約や歩留まり分析まで効率化。人的資本経営の基盤づくりにも直結します。

【関連記事】

採用管理システム(ATS)とは?機能やメリット、料金を比較し失敗しない選び方を解説

採用管理システム(ATS)19選を比較!失敗しない選び方や料金プランも解説

労務管理システムの費用相場

労務管理システムの費用は、導入形態や利用人数によって大きく変わります。費用の内訳は下記のとおりです。

- 初期費用

- 月額利用料

- 固定料金

- オプション料

従来のオンプレミス型では数十万円の初期費用が必要でしたが、近年主流のクラウド型は初期費用無料で始められるケースも多く、中小企業でも導入しやすいのが特徴です。

クラウド型であれば初期費用は無料のケースが多い

労務管理システムはクラウド型が主流で、導入にあたっての初期費用が無料というサービスも少なくありません。従来のオンプレミス型では数十万円のライセンス料やサーバー構築費用が必要でしたが、クラウド型はアカウント登録後すぐに使い始められるのが利点です。

導入のハードルが下がり、中小企業でも利用しやすい点が普及を後押ししています。

月額利用料はユーザーあたり300円〜800円前後

月額利用料は従業員1人あたり300円〜800円程度が相場です。たとえば従業員150名規模なら、月額費用はおおよそ5万円〜12万円前後となります。

料金は機能範囲やサポート体制によって変動し、電子契約やマイナンバー管理などのオプションを追加するとさらにコストが上がる場合があります。自社に必要な機能を整理したうえで試算することが重要です。

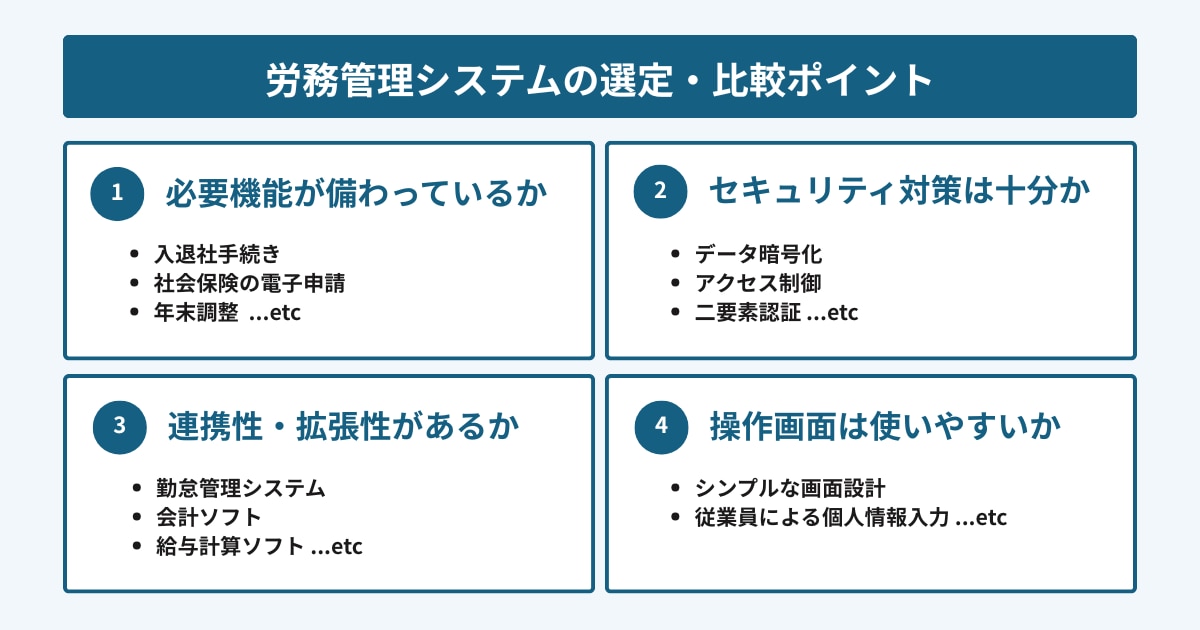

労務管理システムの選び方と比較ポイント

労務管理システムは多機能で種類も多いため、何を基準に選ぶかで導入の成否が分かれます。単に料金の安さだけで判断すると必要な機能が足りなかったり、現場で使いにくく定着しなかったりするリスクがあります。ここでは導入前に必ず確認しておきたい代表的な比較ポイントを整理します。

必要な機能が備わっているか

自社の課題に合った機能があるかは最優先で確認すべきポイントです。例えば入退社手続き、社会保険の電子申請、年末調整、マイナンバー管理など、自分たちが特に負担を感じている業務を網羅しているかを見極めることが重要です。

セキュリティ対策は十分か

労務システムでは氏名・住所・扶養情報・マイナンバーなど高い機密性を持つ個人情報を扱うため、セキュリティは最重視すべき項目です。データ暗号化、アクセス制御、バックアップ体制、二要素認証などの仕組みが備わっているかを確認しましょう。

セキュリティ対策が不十分だと情報漏えいリスクが高まり、担当者だけでなく会社全体に大きなダメージを与える恐れがあります。

他システムとの連携性・拡張性があるか

勤怠打刻システムや会計ソフトとの連携が可能かも重要な判断基準です。連携機能が弱いと二重入力が発生し、業務の効率化が叶いません。

また、将来的に給与計算や人事管理など他の領域を追加したい場合、拡張性のあるシステムならスムーズに統合が可能です。今の業務に合うだけでなく、将来の成長に合わせて柔軟に活用できるかも比較時に確認しましょう。

【関連記事】API連携とは?システム間連携の仕組み・種類・費用・導入手順を解説

誰でも使いやすい操作画面か

どんなに機能が充実していても、現場で使いこなせなければ意味がありません。特にITに不慣れな従業員でも直感的に操作できるシンプルな画面設計であるかが大切です。

従業員がWebフォームで自分の情報を入力できる仕組みがあれば、転記作業や入力ミスを減らせます。システムは導入して終わりではなく現場で定着するかが肝心であり、操作性は重要なポイントです。

労務管理システムのおすすめ5選を比較

労務管理システムとして多くの企業で使用されている主要サービスを5つ紹介します。

SmartHR

- 入社~退社手続き、雇用契約の電子化、勤怠・給与計算、年末調整など労務業務をワンストップでカバー

- 従業員30名以下向けの無償プランあり

- API/CSV連携が充実し、勤怠・給与・経費・会計ソフトなど多くの外部サービスと連携可能

SmartHRは株式会社SmartHRが提供するクラウド型人事労務システムです。e-Gov連携による電子申請やマイナンバー管理も可能で、紙やExcelの作業を削減し、業務効率化と法令遵守を同時に実現します。

freee人事労務

- 勤怠打刻から給与計算、年末調整、法定三帳簿、社会保険・労働保険の電子申請まで労務業務を網羅

- 初期費用0円で、従業員数に応じた従量課金制

- freee会計や同社の勤怠・就業規則・マイナンバー管理など自社サービスとの連携に強み

freee人事労務は、株式会社freeeが提供するクラウド型の人事労務システムです。freee会計との強力な連携によりバックオフィス全体を効率化し、紙やExcel作業を減らして業務の正確性とスピードを高めます。

ジョブカン労務HR

- 入退社手続きや扶養・住所変更などあらゆる労務手続きを帳票作成からワンクリック電子申請まで自動化

- 5名までの無料プランを提供

- 「ジョブカン勤怠」や給与計算ソフトとAPI連携でき、人事データの一元化が可能

ジョブカン労務HRは、株式会社DONUTSが提供するクラウド型労務管理システムです。5名まで無料で利用できるプランがあり、低コストで導入しやすいのが特徴です。

ジンジャー 人事労務

- 人事・労務管理から勤怠・給与計算、経費精算、契約管理、就業規則など人事業務をワンストップで統合

- 基本プランは月額500円/人(税抜)で、雇用契約・社保手続き・年末調整は各200~300円/人のオプション料金

- 給与・会計・BI・他システムとのAPI/CSV連携が豊富で、リアルタイムで人事データを連携可能

ジンジャー人事労務は、jinjer株式会社が提供するクラウド型の人事労務システムです。給与・勤怠・経費精算など他モジュールとの連携が強みで、人事情報を一元管理できる点が特長です。

オフィスステーション労務

- 必要な機能だけ選べるモジュール型で、入退社手続き、社会保険・労働保険手続き、マイナンバー管理など豊富な労務帳票や申請の電子化が可能

- 従業員数11名以上は月額440円/人(税抜)、10名以下は月額4,400円で固定

- 国内主要な給与計算・勤怠管理ソフトとAPI/CSV連携

オフィスステーション労務は、株式会社エフアンドエムが提供するクラウド型労務管理システムです。必要な機能をモジュール単位で選択できるため、コストを抑えつつ自社に合った導入が可能なのが特徴です。

労務管理システムの導入事例

労務管理システムを導入した企業の事例を3つ紹介します。費用対効果の算出や社内手続きの際の参考にしてみてください。

労務ペーパーレス化で年間42,500時間の業務削減

SmartHRを導入した日清医療食品株式会社(従業員5万人超)では、これまで紙で運用していた26種類の帳票をSmartHR上に統合し、年間約17 万件の申請を電子処理に切り替えました。

これを1件あたり15分の処理時間と見なすと、年間約42,500時間もの作業時間を削減できた計算に。また、申請の進捗可視化により差し戻し対応が迅速になり、紙の紛失リスクを抑えつつ、担当者・申請者双方の心理的な負担も軽減されました。

出典:SmartHR「年間42,500時間の業務削減。従業員5万人超“世代を超えた”労務ペーパーレス化」(2025年9月26日)

業務の見える化で給与計算にかかる時間が6分の1に

freee 人事労務を導入したテテマーチ株式会社(従業員数約70名)は、属人的なプロセスや情報散在によって給与計算に毎月5〜6時間を要していました。freee 人事労務導入後は勤怠・給与計算の一元化とプロセスの可視化により、作業時間は1〜2時間に短縮され、実質6分の1程度に減少しました。

さらに、残業申請漏れも月30件から2件に減少し、申請ミスの是正工数が削減されたことも報告されています。このように、業務の見える化がミス防止と工数削減の両立を可能にした好例です。

出典:freee「給与計算にかかる時間が6分の1に!業務の見える化と工数削減を実現した「freee人事労務」の実力とは」(2025年9月26日)

年末調整の差戻しが減少、給与業務の工数が1日半から1時間程度に

全薬ホールディングス株式会社(従業員規模582名、グループ合算)では、年末調整データの作成と照合作業に3〜4名で2〜3日を要し、差戻し件数も150〜200件ほど発生していました。給与明細作業も、4名体制で1日半が通常作業でした。

オフィスステーション導入後は、年末調整のデータ処理および照合が2〜3時間まで短縮され、差戻し件数も100件未満に削減。また、給与明細業務は1日 →約1時間程度にまで大幅に時間を圧縮し、紙・封入・郵送の手間も激減させた点が大きな成果です。

出典:オフィスステーション「全薬ホールディングス株式会社 さま」(2025年9月26日)

労務管理システムに関してよくある質問

労務管理システムについてよくある質問を整理しました。

労務管理システムとは何ですか?

労務管理システムとは、従業員情報の管理、入退社や社会保険手続き、年末調整、給与関連業務をクラウド上で効率化する仕組みです。紙やExcel作業を自動化し、正確でスピーディーな処理を実現します。

労務管理とはどのような内容ですか?

労務管理とは、従業員の雇用契約、勤怠、給与、社会保険、年末調整など「人と会社の労働関係」に関わる実務全般を指します。日常の勤怠管理にとどまらず、法令遵守や安全な労働環境の維持も含まれます。

労務管理システムを導入するメリットは?

最大のメリットは業務効率化とミス防止です。紙やExcelで煩雑だった作業を自動化できるため、残業削減や担当者の負担軽減に直結します。さらに法改正にも自動対応し、コンプライアンス強化にもつながります。

まとめ

労務管理システムは、従来の紙やExcelによる煩雑な業務を効率化し、担当者の負担軽減と法令遵守の両立を可能にする基盤です。

- 労務管理システムは業務効率化とミス削減を実現する必須基盤

- DX推進や補助金により中小企業でも導入が加速

- 導入時はコスト・効果・自社フロー適合性を重視すること

入退社手続きや社会保険、給与計算、年末調整までをクラウドで一元化できるため、残業削減やヒューマンエラー防止に直結します。近年はDX推進や補助金制度の後押しもあり、中小企業でも導入が拡大中です。導入を検討する際は、自社の業務フローに合うか、コストと効果のバランスを見極めましょう。

また、労務管理システムで社内の手続きを効率化させることと合わせて、人材の入り口を整えることも重要です。採用管理システム「RPM」は応募者情報を自動で一元管理し、面接予約や歩留まり分析まで効率化。人的資本経営の基盤づくりにも直結します。