勤怠管理システムとは?機能や導入メリット、成功事例まで解説

勤怠管理システムとは、従業員の出退勤や労働時間を正確に記録・集計し、労務担当者の負担を大幅に減らすシステムです。

紙やExcelによる勤怠管理では打刻漏れや入力ミスが発生しやすく、法令違反のリスクも高まります。厚生労働省も過重労働防止を強く求めており、効率化とコンプライアンス強化の両面から導入は急務です。

本記事では採用管理システム「RPM」を展開する株式会社ゼクウが、勤怠管理システムの特徴や導入で解決できる課題、代表的なツールを比較しながら解説します。

目次[非表示]

- 1.勤怠管理システムとは

- 1.1.勤怠管理に関する課題

- 1.2.勤怠管理システムの導入目的と必要性

- 2.勤怠管理システムの主な機能

- 2.1.打刻・出退勤管理機能

- 2.2.休暇・申請ワークフロー機能

- 2.3.労働時間・残業自動集計機能

- 2.4.労務アラート

- 2.5.レポート・帳票出力機能

- 2.6.他システムとの連携機能

- 3.勤怠管理システムの導入効果・メリット

- 3.1.業務効率化と人的ミス削減

- 3.2.法令順守と労務リスクの軽減

- 3.3.従業員の利便性向上と不正防止

- 4.勤怠管理システム導入の注意点・デメリット

- 4.1.導入にコストがかかる

- 4.2.費用対効果が見えにくい

- 5.勤怠管理システムの比較ポイント

- 5.1.打刻方法が適しているか

- 5.2.必要機能が揃っているか

- 5.3.費用対効果が得られるか

- 6.人気の勤怠管理システム5選

- 6.1.KING OF TIME

- 6.2.ジョブカン勤怠管理

- 6.3.ジンジャー勤怠管理

- 6.4.マネーフォワード クラウド勤怠

- 6.5.freee勤怠管理Plus

- 7.勤怠管理システムの導入事例

- 8.勤怠管理システムに関するよくある質問

- 9.まとめ

勤怠管理システムとは

勤怠管理システムとは、従業員の出退勤や労働時間を自動で記録・集計し、給与計算や労務管理を効率化するシステムです。システムを導入することでリアルタイムに勤務状況を把握でき、法改正や働き方の多様化にも柔軟に対応できます。

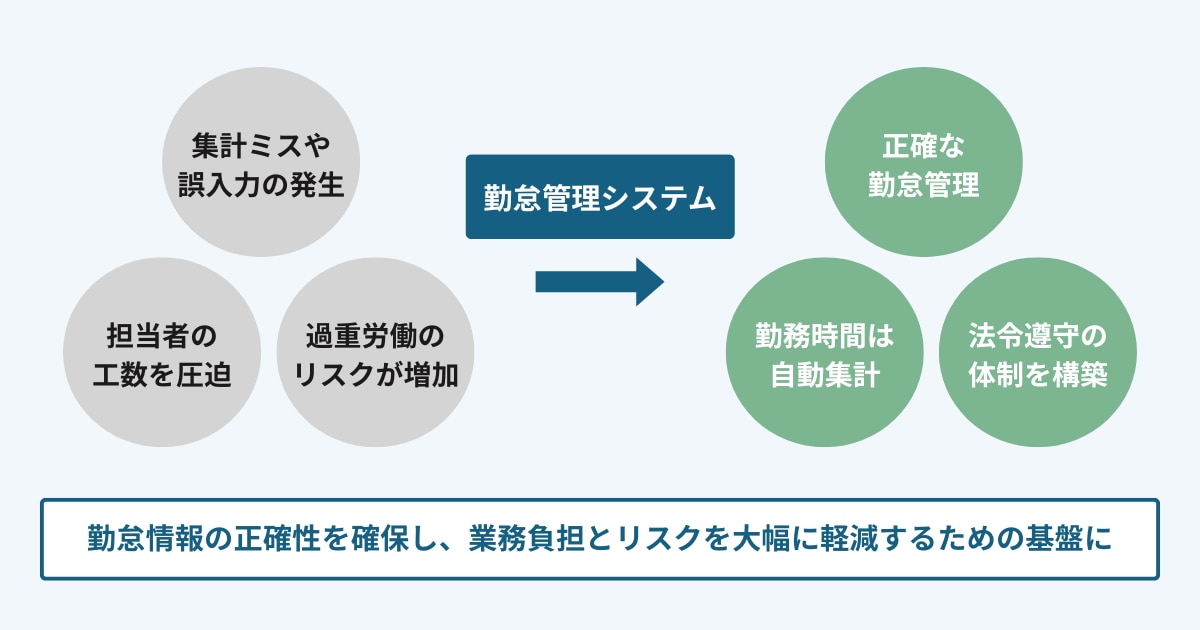

勤怠情報の正確性を確保しつつ、業務負担とリスクを大幅に軽減するための基盤となるのが勤怠管理システムです。

勤怠管理に関する課題

多くの企業では、勤怠管理にまつわる業務が想像以上に大きな負担となっています。

- 紙のタイムカードやExcel集計による打刻漏れや誤入力の発生

- 担当者のチェック・修正作業の頻発により残業時間が増加

- テレワークやシフト勤務により過重労働や法令違反のリスクが増加

こうした課題は一時的な工夫では解決できず、企業規模が大きくなるほど深刻化するのが実情です。加えて厚生労働省も「過重労働による健康障害防止に関する方針」を示し、残業時間の削減や年休取得促進など適切な労務管理を強く求めています。

出典:厚生労働省「過重労働による健康障害を防ぐために」(2025年10月30日参照)

勤怠管理システムの導入目的と必要性

勤怠管理システムを導入する最大の目的は、正確で効率的な勤怠管理を実現し、労務リスクを未然に防ぐことにあります。残業時間や有給取得状況を自動で可視化できるため、36協定や労働基準法への対応が容易になり、法令順守の体制を整えることが可能です。

また、給与計算システムとの連携により担当者の集計作業を大幅に削減し、月末の残業をなくす効果も期待できます。企業の成長に合わせて「なくてはならない」仕組みとなるのが勤怠管理システムです。

勤怠管理システムの主な機能

勤怠管理システムには実務担当者の負担を大幅に減らす仕組みが揃っています。

- 打刻・出退勤管理機能

- 休暇・申請ワークフロー機能

- 労働時間・残業自動集計機能

- 労務アラート機能

- レポート・帳票出力機能

- 他システムとの連携機能

ここでは代表的な機能を整理し、それぞれの役割と導入による効果を具体的に紹介します。

打刻・出退勤管理機能

勤怠管理システムには多様な打刻方法が搭載され、ICカードやスマホ、PC、顔認証などテレワークや外出先での打刻にも対応可能です。正確な出退勤データを自動で収集し、打刻漏れや不正打刻のリスクを防ぎます。

休暇・申請ワークフロー機能

勤怠管理システムのワークフロー機能では有給休暇や残業、早退などの申請・承認をオンラインで完結できます。従業員と管理者双方の負担を減らし、手続きの透明性を高めることで労務トラブルの回避にもつながります。

労働時間・残業自動集計機能

勤怠管理システムではシフト・休憩・夜勤といった複雑な勤務時間も自動集計し、割増賃金や残業時間を正確に算出します。人事担当者の手作業を削減するだけでなく、従業員にとっても「正しく働き方が記録されている」という安心感が得られます。

労務アラート

勤怠管理システムでは36協定の超過や長時間労働を自動で検知し、担当者や管理職に通知します。法令違反や過重労働を未然に防げるため、企業リスクを減らし従業員の健康維持にも直結する重要な機能です。

レポート・帳票出力機能

勤怠管理システムのレポート機能では、勤怠データを自動でレポート化し、労基署提出用帳票や経営レポートの出力が可能です。人手による転記や集計作業を不要にし、社内報告や監査対応の効率を大幅に高めます。

他システムとの連携機能

給与計算ソフトや会計・人事システムと勤怠データを連携することで、データの二重入力の手間を省きます。勤怠データを一気通貫で活用でき、バックオフィス全体の効率化に大きく貢献します。

※勤怠管理システムと合わせて採用管理を見直すのであれば、採用管理システム「RPM」がおすすめです。RPMは応募者情報を自動で一元管理し、面接予約や歩留まり分析まで効率化。人的資本経営の基盤づくりにも直結します。

【関連記事】

勤怠管理システムの導入効果・メリット

勤怠管理システムの導入効果は、工数削減といった定量的な効果にとどまりません。導入することで得られるメリットを紹介します。

業務効率化と人的ミス削減

勤怠管理システムを導入すれば出退勤の手入力や転記作業が不要となり、これまで多くの時間を割いていた勤怠集計の工数を半分以下に削減できることも珍しくありません。

さらに、打刻漏れ・ダブル入力・計算ミスなどの人的エラーによる修正作業を大幅に減少することも可能。月末の残業時間を30~50%削った実績を持つ企業もあります。

法令順守と労務リスクの軽減

残業時間の上限規制や有給取得義務など、法改正への対応は年々厳格化しています。勤怠管理システムは、長時間労働の自動検知やアラート通知で違反を未然に防ぐことが可能です。

労働基準法に基づいた記録保存も容易になり、企業のコンプライアンス強化につながります。

従業員の利便性向上と不正防止

勤怠管理システムはスマホやPCで簡単に打刻・申請でき、従業員の利便性だけでなく不正防止の観点でも有効です。

たとえば、ICカードや顔認証による本人確認で「なりすまし打刻」を防げます。GPS付き打刻を導入すればテレワーク中の不正申告を抑止できます。利便性と公正性を両立し、職場全体の信頼性向上につながります。

勤怠管理システム導入の注意点・デメリット

勤怠管理システムは多くのメリットをもたらしますが、導入時には注意すべき点も存在します。特に中小企業では「導入費用が重荷になる」「効果を数値で示しにくい」といった声が少なくありません。コストや運用負担についても把握しておきましょう。

導入にコストがかかる

勤怠管理システムはクラウド型でも1ユーザーあたり月額数百円の費用がかかり、従業員数が多いほどランニングコストは膨らみます。加えて、初期設定や既存システムとの連携、従業員への周知・教育にも一定の時間と工数が必要です。

短期的には「コスト負担が増えた」と感じるケースもあり、予算確保や社内の合意形成が欠かせません。

費用対効果が見えにくい

勤怠管理システムは効率化やリスク低減に大きく貢献する一方で「何時間削減できたか」「残業がどれだけ減ったか」といった効果は数値化が難しいケースもあります。

そのため、経営層に投資の正当性を説明しにくいと感じる担当者も少なくありません。導入前に課題を明確化し、工数削減や法令順守の観点から具体的な効果をイメージしておくことが大切です。

勤怠管理システムの比較ポイント

勤怠管理システムは多くのサービスが提供されており、機能や価格帯もさまざまです。ここでは比較検討の際に特に注目すべき3つのポイントを整理します。

- 打刻方法が適しているか

- 必要機能が揃っているか

- 費用対効果が得られるか

打刻方法が適しているか

勤怠管理の各システムによって打刻方法は大きく異なります。ICカードや指紋認証、スマホアプリ、GPS打刻などがあり、勤務形態に合わない方法を選ぶと結局現場に定着しません。

テレワークや外出が多い会社はモバイル対応が必須ですし、製造業や小売業ではICカードや生体認証が有効です。自社の働き方に最も合う打刻方法を見極めることが重要です。

必要機能が揃っているか

勤怠システムにはシフト作成、休暇申請ワークフロー、残業時間の自動集計、労務アラート、帳票出力など多様な機能があります。ただし、すべての機能が必要とは限りません。自社の課題に直結する機能が揃っているかを確認することが大切です。

例えば「残業時間の把握に困っている」なら自動アラート機能が必須です。課題と機能の対応を意識して比較しましょう。

費用対効果が得られるか

勤怠システムは1ユーザーあたり月額数百円程度から導入できますが、従業員数が増えるとコストは膨らみます。単に料金の安さだけで判断するのではなく、削減できる工数や残業時間、法令違反リスク低減といった効果を加味して比較する必要があります。

導入によって「担当者の残業が月◯時間減った」「給与計算が◯日短縮した」など具体的に効果をイメージできるシステムを選ぶことが重要です。

人気の勤怠管理システム5選

国内で多く利用されている主要な勤怠管理システムを5つ紹介します。

KING OF TIME

KING OF TIMEは導入実績64,000社超(※)のクラウド勤怠管理システムです。

- ICカード・生体認証・スマホ・PCなど多彩な打刻に対応

- 各種給与計算ソフトと連携可能

- 初期費用不要で無償サポートあり、有償の専任支援も用意

1ID月額300円でシンプルに導入でき、勤怠管理のほかシフト・給与計算などバックオフィス機能も搭載し一元化できるのが強みです。

※出典:勤怠管理・人事給与システム市場シェアNo.1 KING OF TIME(キングオブタイム)(2025年10月22日参照)

ジョブカン勤怠管理

ジョブカン勤怠管理は累計25万社以上(※)が利用するシリーズ型クラウド勤怠システム。

- ICカード・指静脈・GPS・LINE/Slackなど多様な打刻方法に対応

- 無料プラン/低価格プランを用意し、小規模企業でも導入しやすい

- シフト作成・休暇管理・36協定アラートなど機能が充実

勤怠・シフト・休暇・工数管理など必要機能を柔軟に組み合わせられ、無料プランや低価格プランで無駄なく利用できます。

※出典:No.1勤怠管理・シフト管理システム「ジョブカン」(2025年10月22日参照)

ジンジャー勤怠管理

ジンジャー勤怠は、人事労務クラウド「jinjer」シリーズの勤怠管理版です。

- PC・スマホ・ICカード打刻など多様な打刻方法に対応

- 勤怠・休暇データを一元管理し、自動集計・連携で工数削減

- 複雑な勤務形態にも対応できる柔軟なカスタマイズ性

中小~大企業まで幅広く導入実績があり、勤怠データを一元管理して労務・給与計算業務の効率化に貢献します。

マネーフォワード クラウド勤怠

マネーフォワードクラウド勤怠は、中小企業を中心に高いシェアを持つクラウド勤怠システムです。

- 画面はシンプルで直感的、初めてでも使いやすい

- マネーフォワードの会計・給与クラウド等と自動連携可能

- テレワーク時もPC/スマホから打刻可能で多拠点勤務に対応

同社の会計・給与など他クラウドサービスとシームレスに連携し、バックオフィス業務を効率化できるのが強みです。

freee勤怠管理Plus

freee勤怠管理Plusはfreeeシリーズの勤怠管理版です。

- 多様な打刻方式(PC・スマホ・ICカード・顔認証など)に対応

- 専任担当による導入支援・運用サポートが充実

- freee人事労務(給与)と連携し、給与計算まで効率化

累計31万社以上(※)に利用され、初期費用0円、1人月300円という手頃な価格で導入できるのが特徴です。

※出典:勤怠管理システムのおすすめなら | freee勤怠管理Plus(2025年10月22日参照)

勤怠管理システムの導入事例

勤怠管理システムを導入し、工数の削減や有給取得率の向上といった成果が得られた企業の事例を紹介します。稟議申請や社内検討の材料にしてみましょう。

勤怠管理にかかる工数が5割削減

鉄筋工事を中心とする株式会社なかてつでは、現場社員への電話確認や紙タイムカード、Excelへの手入力といったアナログな方法で勤怠管理を実施。転記作業・確認作業が膨大になり、入力ミスや確認漏れも頻発していました。

そこでクラウド型勤怠管理システム「KING OF TIME」を導入。スマホでの打刻と位置情報送信を組み合わせ、打刻情報と集計をシームレスに連携させた結果、本社側の勤怠事務工数を従来比で約5割削減することに成功しました。

出典:KING OF TIME | 導入事例「株式会社なかてつ」(2025年10月22日参照)

残業時間が半減、有給取得率も向上

福井県の眼鏡製造業・株式会社佐々木セルロイド工業所は、これまで紙ベースのタイムカードと手動の集計で勤怠管理を行っていました。勤怠システム「ジョブカン勤怠管理」の導入後、残業時間は可視化の効果もあって半分程度に削減され、従業員の働き過ぎを抑制できました。

同時に、有給休暇申請の心理的ハードルが下がり、有給取得率は70%から80%前後に向上。また、労務担当者は自宅からの管理が可能となり、DX化と働き方の柔軟性が両立された運用体制が実現しました。

出典:ジョブカン勤怠管理「株式会社佐々木セルロイド工業所」(2025年10月22日参照)

ペーパーレス化により年間4,400時間の工数削減

株式会社ベルーナでは、勤怠・人事・給与処理など多くの業務を紙とExcelで運用していました。これらを「jinjer」へ統合・クラウド化し、書類提出や申請業務を電子化。結果としてバックオフィス業務のペーパーレス化が進み、年間で約4,440時間の工数削減を実現しました。

総務部では、入退社手続きや勤怠修正の対応にかかっていた月次2営業日相当の業務が半日程度に短縮。これにより、帳票処理だけではなく戦略的な業務に工数を割けるようになりました。

出典:人事労務 - ジンジャー(jinjer)「株式会社ベルーナの導入事例」(2025年10月22日参照)

勤怠管理システムに関するよくある質問

最後に、勤怠管理システムに関するよくある質問を取り上げます。

勤怠管理システムとタイムカードの違いは何ですか?

タイムカードは出退勤を記録するだけの仕組みですが、勤怠管理システムは労働時間の自動集計や残業管理、休暇申請の承認フローまで一元化できます。単なる打刻から「労務リスクの管理」まで対応できる点が大きな違いです。

勤怠管理システムで有名なのは?

国内では「KING OF TIME」「ジョブカン」「マネーフォワードクラウド勤怠」「jinjer勤怠」「freee勤怠管理Plus」などが代表的です。導入実績や機能、サポート体制が充実しており、多様な業種・規模の企業で活用されています。

勤怠管理システムの導入は義務ですか?

勤怠管理システム自体の導入は義務ではありません。ただし労働基準法により、企業は従業員の労働時間を正確に把握・管理する義務があります。紙やExcelでは不十分とされるケースも増えており、法令順守のため導入を検討する企業が多いのが実情です。

まとめ

勤怠管理システムは、出退勤の正確な記録を軸に、業務効率化と法令順守、従業員の利便性向上に直結する重要なツールです。

- 打刻・残業・休暇管理を自動化し、労務担当者と従業員双方の負担を軽減

- 導入により担当者の工数を削減し、戦略業務に時間を割けるようになる

- 導入時はコストと効果のバランスを意識し、自社に合うサービスを選定

紙やExcelでは対応しきれない打刻漏れや残業管理も自動化でき、労務リスクの軽減と担当者の負担削減を同時に実現します。導入にはコストや運用負担といった課題もありますが、費用対効果を踏まえれば長期的な投資価値は十分に高いといえるでしょう。

勤怠管理システムと合わせて採用管理を見直すのであれば、採用管理システム「RPM」がおすすめです。RPMは応募者情報を自動で一元管理し、面接予約や歩留まり分析まで効率化。人的資本経営の基盤づくりにも直結します。