採用DXとは?意味・メリットから失敗しない進め方まで徹底解説

「採用DXとは何か」「何が変わるのか」「本当に必要なのか」。

採用業務の効率化を検討する人事責任者や人事企画層の方から、こうした疑問の声をよく耳にします。

採用DXとは、単なるデジタル化やツール導入のことではありません。判断の再現性と改善可能性を高め、自社の採用課題を構造的に解決する取り組みです。

本記事では、採用DXの意味からメリット、進め方、ATS(採用管理システム)との関係までを、実務目線でわかりやすく整理します。

目次[非表示]

- 1.採用DXとは?意味と従来採用との違い

- 1.1.採用DXの定義

- 1.2.採用DXと採用業務のデジタル化の違い

- 2.なぜ今、採用DXが必要なのか【背景と課題】

- 3.採用DXを導入するメリット

- 4.採用DXでできること【採用プロセス別】

- 4.1.母集団形成・応募対応でできること

- 4.2.選考・評価プロセスで変わること

- 4.3.面接調整・進捗管理の自動化

- 4.4.採用プロセス全体の可視化

- 5.採用DXを支える主な手法・ツール

- 6.採用DXがうまく進む企業の共通点

- 7.採用DXの進め方【失敗しないポイント】

- 7.1.ツール導入を目的にしない

- 7.2.小さく始めて改善を回す(段階的に進める)

- 8.採用DXとATSの関係|役割と限界

- 9.よくある質問

- 10.まとめ|採用DXを成功させるために重要なこと

採用DXとは?意味と従来採用との違い

採用DXを正しく理解するには、「何のためにDXを進めるのか」という目的を明確にすることが重要です。

採用DXを正しく理解するには、「何のためにDXを進めるのか」という目的を明確にすることが重要です。

ここでは、採用DXの定義と、単なる採用業務のデジタル化との違いを整理します。

採用DXの定義

採用DXとは、デジタル技術を活用して採用プロセスを改善し、自社が求める人材を効率的に獲得するための取り組みです。

重要なのは、「デジタル化すること」ではなく、「採用活動の質を高めること」が本来の目的である点です。

具体的には、応募者データの一元管理、選考プロセスの可視化、面接評価の標準化、採用KPIの分析といった取り組みを通じて、採用活動全体の精度と効率を高めていきます。

採用DXと採用業務のデジタル化の違い

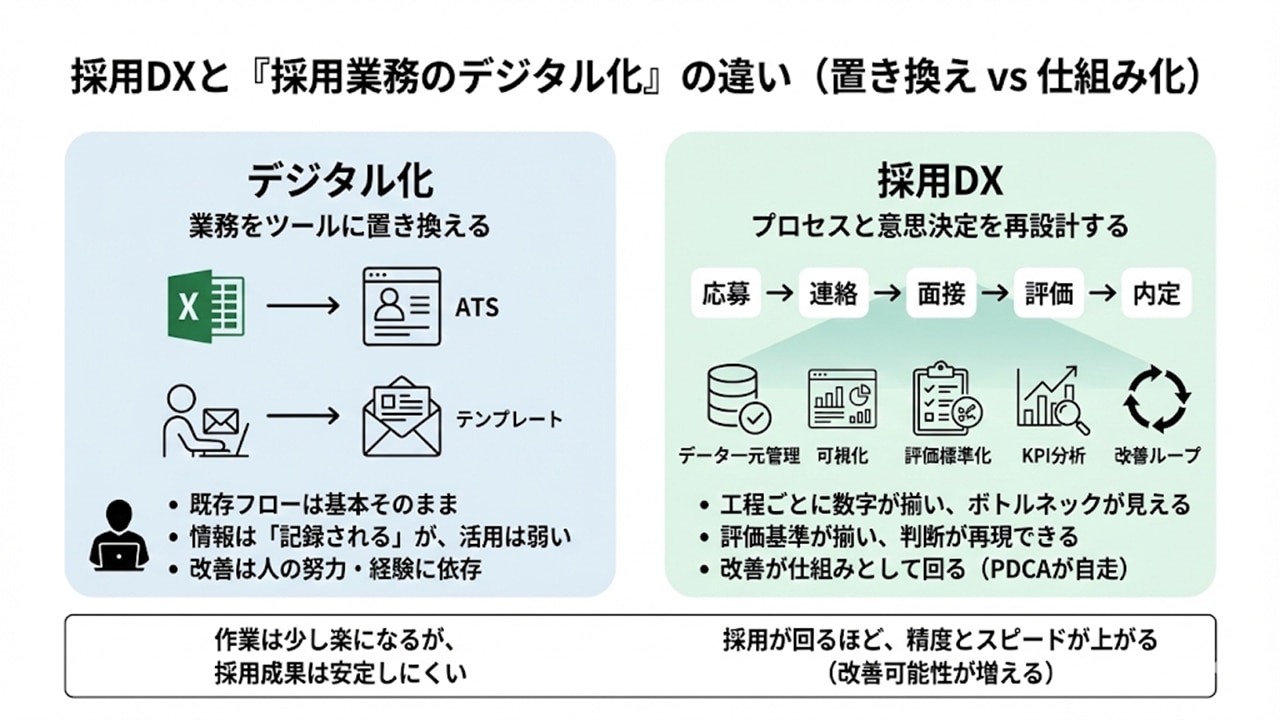

デジタル化は既存の業務をITツールに置き換える作業に過ぎませんが、DXは業務プロセスそのものを見直し、意思決定の仕組み化まで踏み込む取り組みです。

たとえば、応募者管理をExcelからシステムに移行しただけでは、単なるデジタル化にとどまります。

一方で、応募から選考結果までのデータが自動で蓄積され、工程別のボトルネックが常に見える状態をつくるのが採用DXです。人の集計や勘に頼らず、採用が回るほど改善される仕組みに変えます。

※一般にDXは、業務プロセスや意思決定のあり方そのものを見直す取り組みとされています(経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」)。

なぜ今、採用DXが必要なのか【背景と課題】

多くの企業が採用活動に課題を抱えています。

多くの企業が採用活動に課題を抱えています。

ここでは、採用DXが求められる背景となる典型的な課題と、DX導入前に企業が陥りやすい状態について解説します。

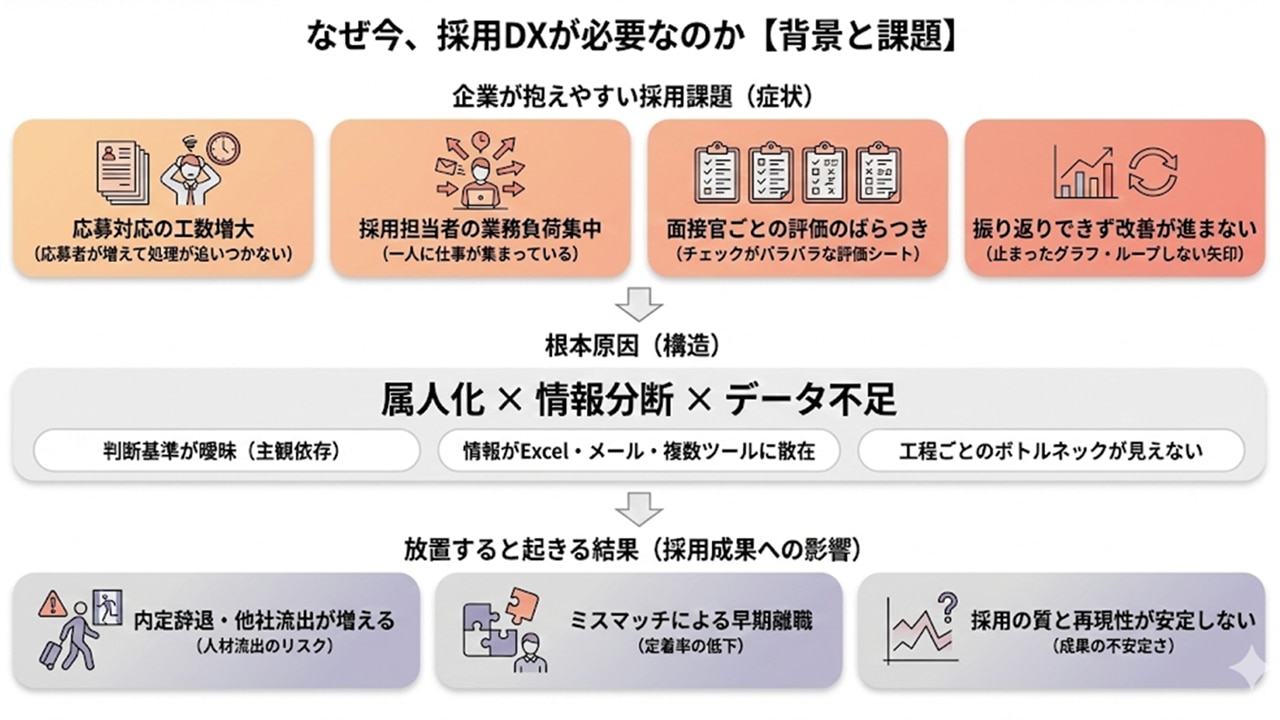

企業が抱えやすい採用課題(応募対応・面接・歩留まり)

採用業務では、以下のような課題が頻繁に発生します。

- 応募者数の増加に伴う工数の増大

- 採用担当者の業務負荷の集中

- 面接官ごとの選考基準のばらつき

- 採用結果の振り返りができず改善が進まない

これらの課題は、採用活動が属人化し、データに基づく改善サイクルが回っていないことに起因します。

結果として、採用の質が安定せず、ミスマッチによる早期離職や内定辞退につながるケースも少なくありません。

採用DXに取り組む企業の導入前によくある状態

採用DXの前段で多いのは、「判断が属人化し、情報が分断され、改善できない」状態です。

具体的には、次のような状況が重なっています。

- 判断基準が曖昧で、面接官の主観に依存している

- 応募者データや評価がExcel・メール・複数ツールに散在している

- プロセスのどこがボトルネックか見えず、手当たり次第の対策になる

実際の相談でも、「応募数はあるのに面接に進まない理由が分からない」「評価は残っているが次回採用に活かせていない」といった声が多く見られます。

採用DXを導入するメリット

採用DXを導入することで、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。

採用DXを導入することで、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。

ここでは、代表的な3つのメリットについて解説します。

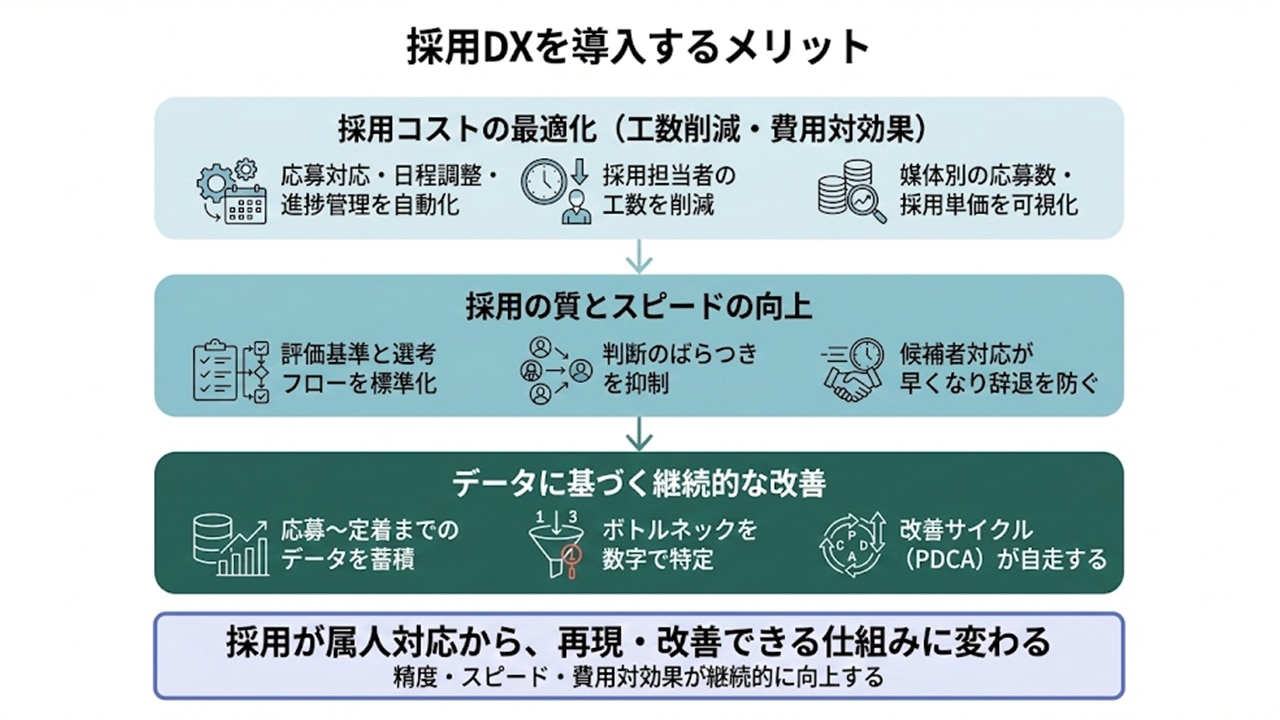

メリット① 採用コストの最適化(工数削減・費用対効果)

採用DXを進めると、応募対応・日程調整・進捗管理などの定型業務を自動化でき、採用担当者の工数を減らせます。

また、媒体別の応募数や採用単価をデータで把握できるため、効果の低い出稿を減らし、採用予算のムダも抑えられます。

メリット② 採用の質とスピードの向上

評価基準や選考フローを揃えることで、面接官による判断のばらつきが減り、見極めの精度が上がります。

加えて、選考状況がリアルタイムで共有されるため、候補者対応が早くなり、辞退や他社流出のリスクも下げられます。

メリット③ データに基づく継続的な改善が可能になる

応募数・通過率・内定承諾率・定着率などが一貫して蓄積されることで、課題がどこにあるかをデータで特定できます。

その結果、「どの媒体が良いか」「どの選考で離脱しているか」「どの評価軸が成果につながるか」を検証でき、採用が回るほど強くなる改善サイクルが作れます。

採用DXでできること【採用プロセス別】

採用DXを導入すると、採用活動の各工程が「属人対応」から「仕組みで回る運用」に変わります。

採用DXを導入すると、採用活動の各工程が「属人対応」から「仕組みで回る運用」に変わります。

ここでは、採用プロセス別に“できること”を整理します。

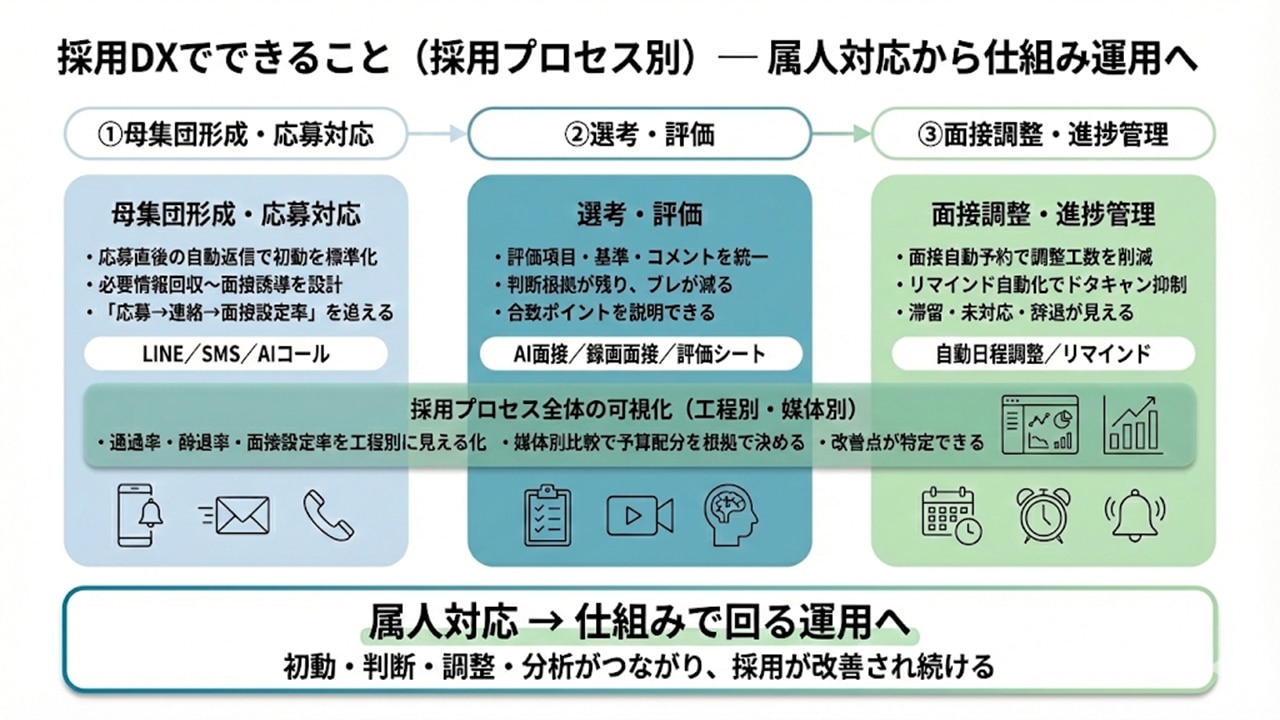

母集団形成・応募対応でできること

採用DXで、応募直後の初動対応を標準化し、取りこぼしを減らせます。

応募が入った瞬間に自動返信し、必要情報の回収や面接誘導までを設計できるため、対応漏れ・返信遅れを防げます。

また、LINE/SMS/AIコールを組み合わせることで到達率が上がり、面接設定率の改善につながります。

応募チャネル別に「応募→連絡→面接設定」までの数字を追えるため、媒体の良し悪しも判断しやすくなります。

【関連記事】

LINE採用ツールおすすめ比較18選!料金・機能の違いや失敗しない選び方を解説

SMS送信サービス比較おすすめ9選!料金相場と失敗しない選び方4つのポイントを解説

AIコールとは?最新の活用法から導入メリット、失敗しない選び方まで解説

選考・評価プロセスで変わること

採用DXで、評価の基準と記録が揃い、判断のブレを減らせます。

面接官ごとの主観に寄りすぎないよう、評価項目・基準・コメントの残し方を統一し、誰が見ても判断根拠が追える状態にします。

さらに、AI面接・録画面接などを活用すると、評価情報の蓄積と共有が進みやすくなります。

結果として「何となく良い」ではなく、「どの観点で合致しているか」を説明できる選考に変わります。

【関連記事】

面接調整・進捗管理の自動化

採用DXで、面接調整とリマインドを自動化し、選考スピードを上げられます。

候補者が自分で日程を選べる面接自動予約や、前日・当日のリマインドを仕組み化することで、調整工数とドタキャンを減らせます。

また、辞退・未対応・滞留が可視化されるため、「どこで止まっているか」がすぐ分かり、ボトルネックに手を打てます。

採用プロセス全体の可視化

採用DXで、工程別・媒体別に採用の数字が揃い、改善点が特定できます。

応募数だけでなく、通過率・辞退率・面接設定率などを工程別に見える化することで、「何を直せば成果が上がるか」が明確になります。

さらに媒体別に比較できれば、採用予算の配分も感覚ではなく根拠で決められるようになります。

採用DXを支える主な手法・ツール

採用DXは、特定のツールを導入すれば実現するものではありません。

採用DXは、特定のツールを導入すれば実現するものではありません。

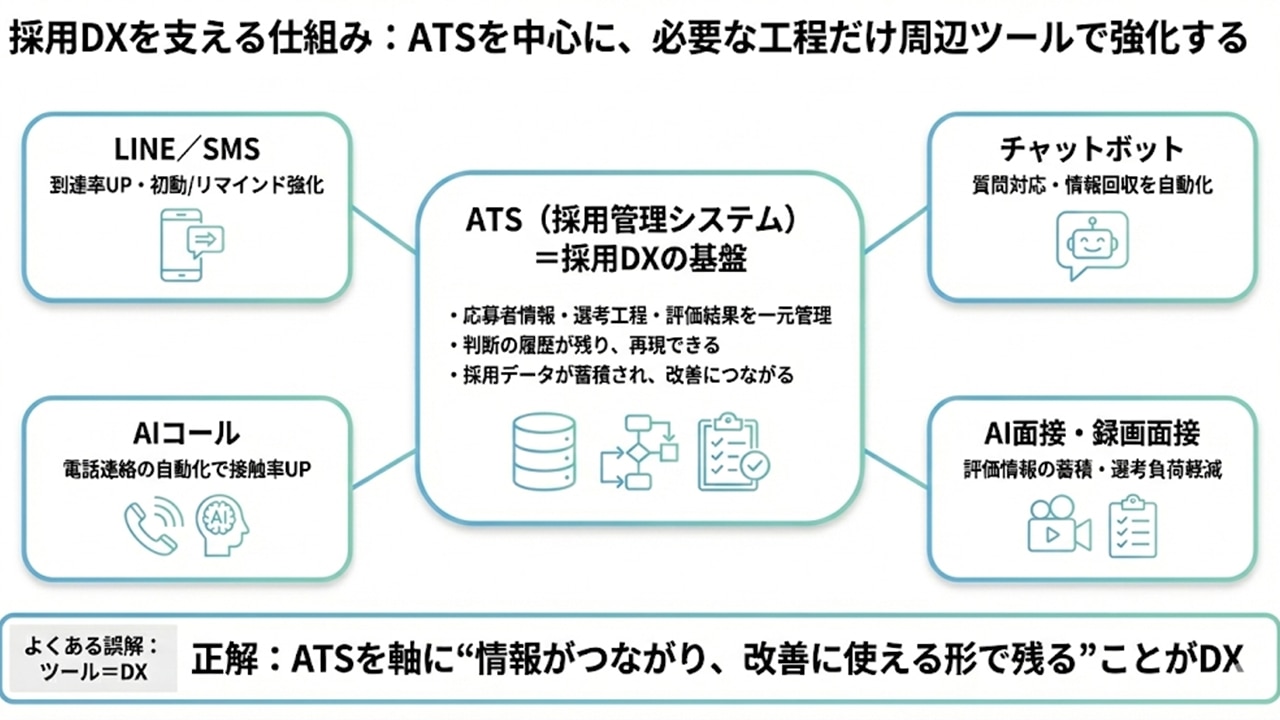

ただし、採用DXを成立させるうえで「中心になる仕組み」と「それを補完するツール」は明確に分かれます。

採用DXの中心はATS(採用管理システム)

採用DXの基盤になるのは、ATS(採用管理システム)です。

ATSは、応募者情報・選考工程・評価結果・採用データを一元管理し、採用プロセス全体をつなぐ役割を担います。

誰が・どの候補者を・どの段階で・どのように判断したのかを共通の基準で残せるため、採用活動を「再現・改善できる状態」に近づけられます。

LINEやAIなどのツールは、応募対応・日程調整・評価補助など特定工程の改善に強みがあります。

一方で、応募〜選考〜採用までの情報と判断を一つの流れとして管理し、改善につなげやすいのはATSです。

そのため採用DXは、ATSを中心に土台を整えたうえで、課題がある工程にだけ周辺ツールを組み合わせる進め方が効果的です。

【関連記事】

採用管理システム(ATS)とは?機能やメリット、料金を比較し失敗しない選び方を解説

採用管理システム(ATS)18選を比較!失敗しない選び方や料金プランも解説

ATSを補完する周辺ツール(LINE・SMS・AIなど)

ATSを中心に据えたうえで、各工程を強化するために使われるのが周辺ツールです。

代表的なものとして、以下があります。

- LINE/SMS:応募者への到達率を高め、初動対応やリマインドを強化

- チャットボット:応募時の質問対応や情報回収を自動化

- AIコール:電話連絡の自動化による接触率向上

- AI面接・録画面接:評価情報の蓄積や選考負荷の軽減

これらは有効ですが、ツール単体の導入だけでは採用DXが完結するケースは多くありません。

ATSと連携し、応募者情報や選考結果が一つの流れとして管理されて初めて、DXとして意味を持ちます。

よくある誤解は「ツール=DX」と捉えることです。DXの差は、ATSを軸に“情報がつながり、改善に使える形で残るか”で決まります。

【関連記事】

採用におけるチャットボット活用完全ガイド!メリットと成功事例、選び方まで解説

採用DXがうまく進む企業の共通点

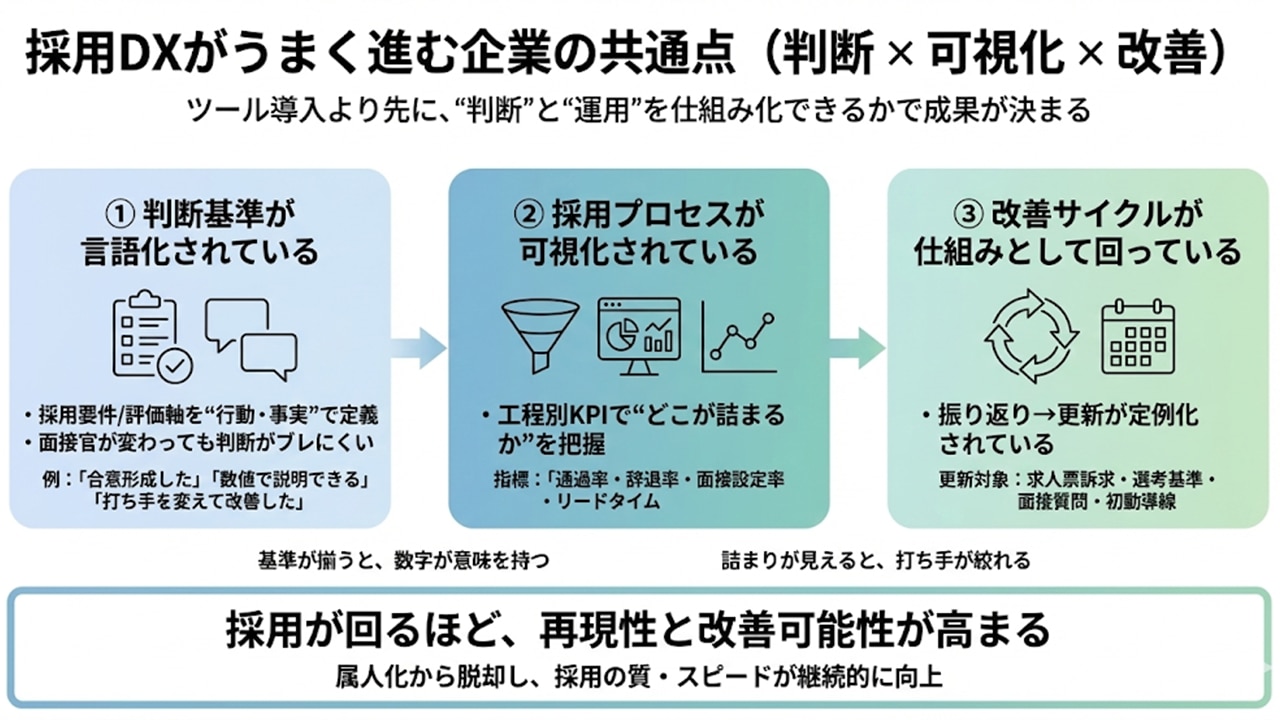

採用DXは、ツール導入より先に「判断」と「運用」を仕組み化できるかで成果が決まります。

採用DXは、ツール導入より先に「判断」と「運用」を仕組み化できるかで成果が決まります。

ここでは、うまく進んでいる企業に共通する3つのポイントを整理します。

判断基準(採用要件・評価軸)が言語化されている

採用DXが進む企業は、合否判断を“人の感覚”ではなく“共通の基準”で再現できる状態になっています。

「コミュニケーション力が高い」といった抽象語のままだと、面接官ごとに解釈がズレ、評価がブレやすくなります。

そこで重要なのが、評価軸を行動・事実ベースに落とし込むことです。

たとえば「関係者を巻き込んで合意形成した経験がある」「成果を数値で説明できる」「困難な状況で打ち手を変えて改善した」など、面接で確認でき、判断根拠として残せる言葉に整理します。

基準が言語化されると、面接官が変わっても評価のブレが減り、「なぜ高評価(または見送り)なのか」をチームで共有できるようになります。

実務では、評価軸を面接評価シートに落とし込み、ATS上で一元管理すると、評価の履歴や申し送りが残り、採用の再現性と改善のしやすさが高まります。

【関連記事】

面接評価シートとは?作り方・評価項目・テンプレートを実務者が解説

採用プロセスが可視化されている

採用DXが進む企業は、応募〜内定までの流れが可視化されており、どこで詰まっているかを数字で把握できます。

応募数だけでなく、書類通過率・面接設定率・辞退率・リードタイム(応募→面接までの日数)などを工程別に見える化します。

これにより「応募は多いが書類で落ちすぎている」「一次面接後の辞退が多い」といった、感覚では見えにくいボトルネックを特定できます。結果として、改善が“頑張る”ではなく直す場所が分かる状態に変わります。

実際に、採用プロセスをどのように分解・可視化し、改善につなげるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】

改善サイクルが仕組みとして回っている

採用DXが進む企業は、採用が終わった後に次回の設計までつながる運用を持っています。

振り返りを「やった」で終わらせず、データと事実をもとに求人票の訴求、選考基準、面接質問、初動対応などを更新します。

この更新が定例化されていると、採用は経験依存ではなく、回すほど精度が上がる仕組みになります。

たとえば「応募→面接設定」までの率が低ければ初動(連絡・予約導線)が課題だと分かり、打ち手が絞れます。

採用DXの進め方【失敗しないポイント】

採用DXを成功させるには、ツール選定よりも先に「何を変えるか」を決め、段階的に運用へ落とすことが重要です。

ここでは、失敗を避けるための3つのポイントを整理します。

ツール導入を目的にしない

採用DXで最も多い失敗は、「ツールを入れた=DXが進んだ」と錯覚してしまうことです。

先にやるべきは、現状の採用で「どこが詰まり、何が属人化しているか」を言語化することです。

- どの工程で候補者が離脱しているか(例:応募→面接設定)

- 判断基準が曖昧な箇所はどこか(例:一次面接の評価)

- 誰の作業がボトルネックになっているか(例:日程調整・連絡)

この整理がないまま導入すると、現場が「やり方が増えただけ」になり、定着しません。

小さく始めて改善を回す(段階的に進める)

採用DXは一気に完成させるより、小さく検証して広げる方が失敗しません。

おすすめは「職種・拠点・採用区分」など、影響範囲が限定された単位で始めることです。

- まずは1職種で、初動対応〜面接設定までを整える

- 数字(面接設定率・辞退率・リードタイム)で改善点を特定する

- 改善案を反映して、次の募集で再検証する

このサイクルが回り始めると、採用は「やりっぱなし」から「回すほど精度が上がる仕組み」に変わります。

採用DXとATSの関係|役割と限界

採用DXは、考え方だけでは前に進みません。

採用プロセスを可視化し、データを蓄積し、改善を回すには「全体を束ねる仕組み」が必要です。そこで基盤になりやすいのが、ATS(採用管理システム)です。

なぜATSが採用DXの基盤になるのか

ATSが採用DXの土台になりやすい理由は、応募者情報を自動で集約し、採用データを一元管理できるからです。

媒体・応募フォーム・紹介など入口が増えても、情報が分断されず、応募〜選考〜内定までを同じ流れで追える状態をつくれます。

このデータが揃う状態ができると、工程別の通過率や辞退率、対応スピードなどが可視化され、改善点を根拠をもって特定できます。

さらに評価や申し送りを同じ場所に残せるため、判断のブレを減らし、採用を再現・改善しやすくなります。

ATSを入れてもDXが進まない理由

一方で、ATSは導入しただけで成果が出るものではありません。

つまずきやすいポイントは、次の3つです。

- 課題が曖昧:どの工程を改善したいのかが定まらず、入力負荷だけが増える

- 評価基準が未整備:面接官の判断が揃わず、データが蓄積しても改善に活かせない

- 運用設計がない:誰がいつ更新するかが決まらず、情報が古くなって形骸化する

つまりATSは「仕組みを回す器」です。判断基準と運用ルールが揃って初めて、採用DXとして効果が出やすくなります。

採用DXに向いたATSの一例:RPM

RPMは、採用DXを進めるATSの一例です。特に、次のような企業ではフィットしやすい傾向があります。

- 応募数が多い(初動対応・面接誘導までを仕組み化したい)

- 複数の雇用形態や拠点がある(工程・担当・判断のズレが起きやすい)

- 自動化前提で運用を組みたい(連絡・日程調整・リマインド等を設計に組み込みたい)

よくある質問

採用DXを検討する際に、特に質問が多いポイントを3つに絞ってまとめました。

まずは結論から確認し、自社の状況に当てはめて読み進めてください。

採用DXとは何ですか?

採用DXとは、デジタル技術を活用して採用プロセスを改善し、自社が求める人材を効率的に獲得するための取り組みです。

重要なのは、ツールを入れること自体ではなく、判断基準・運用・データを整えて、採用を「再現・改善できる状態」に近づけることです。

結果として、工数削減だけでなく、選考スピードや採用の質の安定にもつながります。

採用DXは何から始めればいいですか?

採用DXは、ツール選定より先に「どの工程に課題があるか」「判断基準が曖昧になっていないか」を整理することから始めるのが基本です。

具体的には、応募〜内定までの工程を分解し、どこで離脱が起きているか/どこに工数が偏っているか/評価がブレていないかを棚卸しします。そのうえで、改善すべきポイントに合わせて、必要な運用設計やツールを選ぶと失敗しにくくなります。

【関連記事】

採用課題とは?原因の特定方法とフェーズ別の解決策をわかりやすく解説

ATS(採用管理システム)を入れれば採用DXは進みますか?

ATSの導入は採用DXを進めるうえで有効ですが、それだけで自動的に進むとは限りません。

ATSは、応募情報の自動取り込みや一元管理によって、採用プロセスを「つなぐ土台」を作りやすい一方、評価軸の言語化や運用ルールが曖昧なままだと、結局“入力先がExcelからATSに変わっただけ”になりがちです。

採用DXとして成果につなげるには、ATSを中心に、課題のある工程(初動対応・面接調整・評価・分析など)をどう設計し、必要に応じて自動化まで含めて組み合わせるかがポイントです。

まとめ|採用DXを成功させるために重要なこと

採用DXとは、単なるツール導入やデジタル化ではなく、判断の再現性と改善のしやすさを高め、採用課題を構造的に解決する取り組みです。

応募〜内定までのプロセスを可視化し、評価基準を揃え、データに基づく改善サイクルを回すことで、採用活動の質を継続的に高められます。

成功のポイントは、ツール導入を目的にせず、まず自社の課題(どこで詰まっているか)を整理すること。

そして、判断基準と採用プロセスを言語化・標準化して、運用として定着させることです。いきなり完璧を目指すのではなく、小さく始めて改善を重ねるのが近道になります。

採用DXは、可視化して終わりではなく、改善が回って初めて意味を持ちます。

その実行手段としてATSがあり、課題に合えばRPMのように自動化まで含めて設計できるATSも選択肢になります。まずは自社の採用課題を整理し、採用DXの第一歩を踏み出しましょう。